Füttern, wickeln, trösten: Frauen übernehmen auch nachts den Großteil der Sorgearbeit

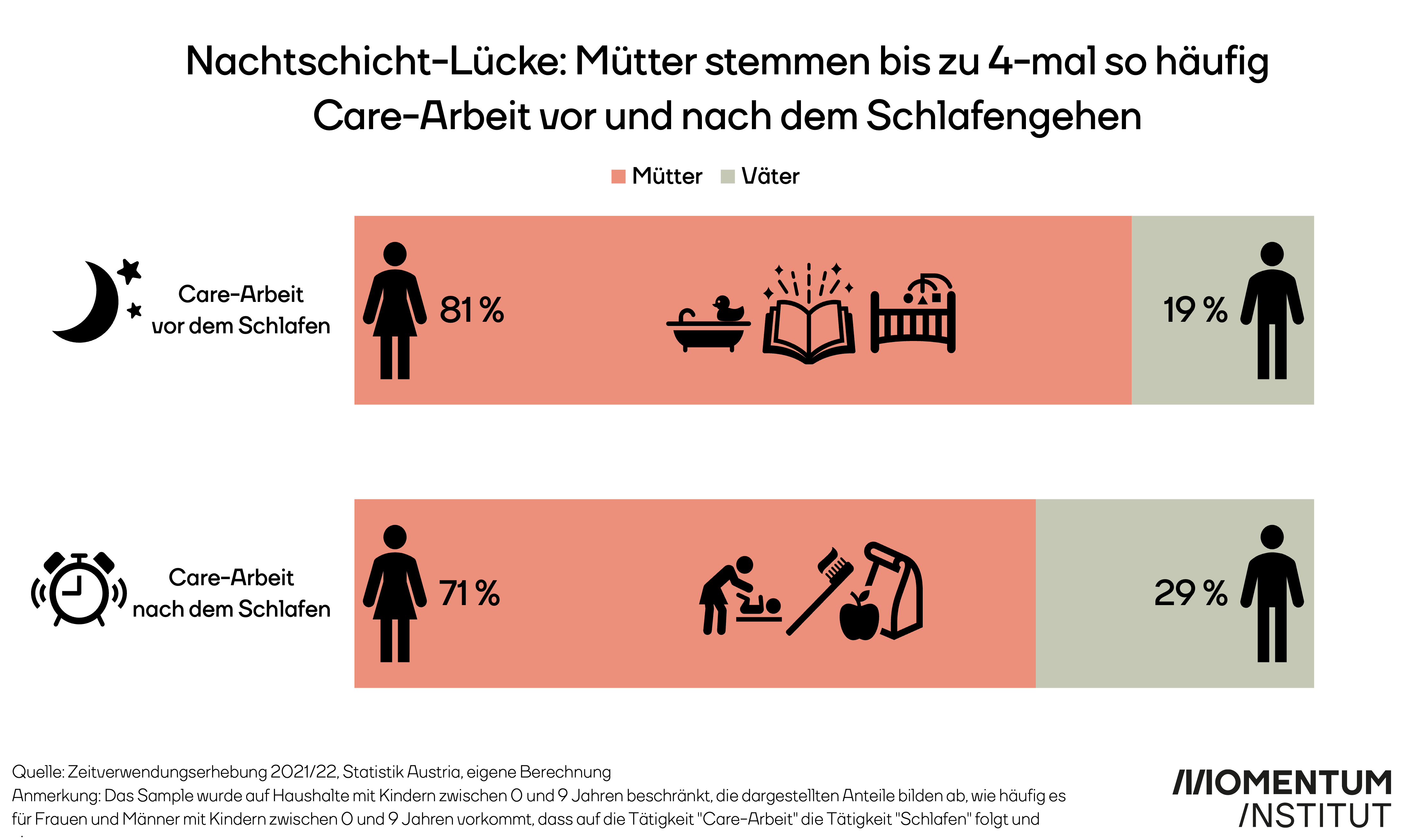

Vor und nach dem Schlafengehen übernehmen Mütter viermal so häufig die Kinderbetreuung wie Väter. In 81 Prozent der Fälle kümmern sich Mütter um die Kinder, bevor sie selbst ins Bett gehen. Das zeigt eine Analyse des Momentum Instituts anhand der Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria.

Night Care Gap: Mütter schieben Nachtschichten

Auch nach dem Schlafengehen übernehmen Mütter den Großteil der Sorgearbeit. 71 Prozent widmen sich gleich nach dem Aufstehen der Care-Arbeit und wecken die Kinder, legen Kleidung raus, schmieren Brote und packen die Schulranzen. Väter tun das nur in 29 Prozent der Fälle. Damit sind jedoch nicht nur die morgendlichen Dienste gemeint, sondern auch die unzähligen Male, in denen Mütter geweckt werden. Also füttern, wickeln, trösten – in den meisten Fällen tun auch das immer noch die Mütter. Nicht nur bei Tageslicht, sondern 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche.

Bei Säuglingen ist die Verteilung noch ungleicher. “Hier kann man zwar das vermeintliche Argument vorschieben, dass ja die Mutter diejenige ist, die stillt, bei älteren Kindern hält es aber nicht mehr”, so Mader weiter.

Mütter leisten viel mehr Sorgearbeit als Väter – sowohl vor dem Schlafengehen als auch währenddessen und danach.

Die Sorgearbeit bleibt auch wenn die Kinder älter werden, ungerecht verteilt. In der Analyse werden Mütter und Väter mit Kindern zwischen 0 und 9 Jahren betrachtet, die angegeben haben, tatsächlich Care-Arbeit zu übernehmen.

Männer drücken sich in Österreich vor der Kinderbetreuung

Das müsste nicht so sein. Österreich zählt EU-weit zu den Schlusslichtern bei der Verteilung der Sorgearbeit. Nur 16 Prozent der Männer gehen hierzulande zumindest einen Tag in Elternkarenz. Besserung ist keine in Sicht: die Zahl der Männer, die sich an der Sorgearbeit beteiligen, ging in den vergangenen Jahren sogar zurück, kritisierte auch der Rechnungshof. Und das, obwohl seit 2017 Maßnahmen eingeführt werden, um die Väterbeteiligung zu stärken. In skandinavischen Ländern sind es über 70 Prozent der Männer, die sich an der Kindererziehung beteiligen.

Dadurch werden den Kindern einerseits veraltete Geschlechterrollen vorgelebt und diese so einzementiert. Andererseits werden Mütter dadurch finanziell benachteiligt. “Und zwar ihr ganzes Leben lang. Im Normalfall können sie diese Verluste nie wieder aufholen, wenn die Politik hier nicht endlich Maßnahmen setzt, die auch tatsächlich etwas bringen”, mahnt Katharina Mader, Chefökonomin des Momentum Instituts.

Der Gender Care Gap ist eine Armutsfalle für Mütter

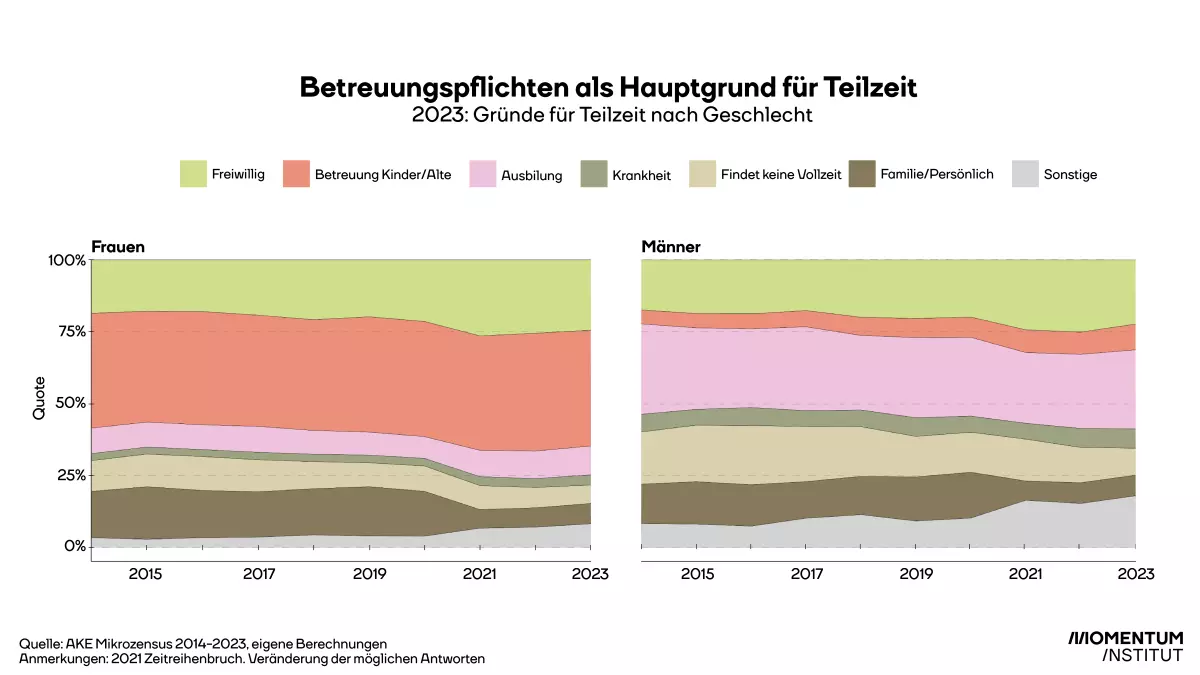

Der Gender Care Gap, also die ungerechte Verteilung der Sorgearbeit, hat weitreichende Konsequenzen für die Mütter. Während sie den Männern den Rücken freihalten, sodass die ihre Karrieren vorantreiben können, bricht ihr beruflicher Erfolg ein. Frauen arbeiten häufig in Teilzeit – und zwar viermal häufiger als Männer. Rund 40 Prozent der Frauen in Teilzeit geben an, wegen der Betreuung der Kinder und Älteren nicht Vollzeit zu arbeiten. Bei Männern sind es nur 27 Prozent.

Die meisten Frauen nennen Betreuungspflichten als Grund für die Teilzeitbeschäftigung. Die ungerechte Verteilung wird zur unfreiwilligen Armutsfalle.

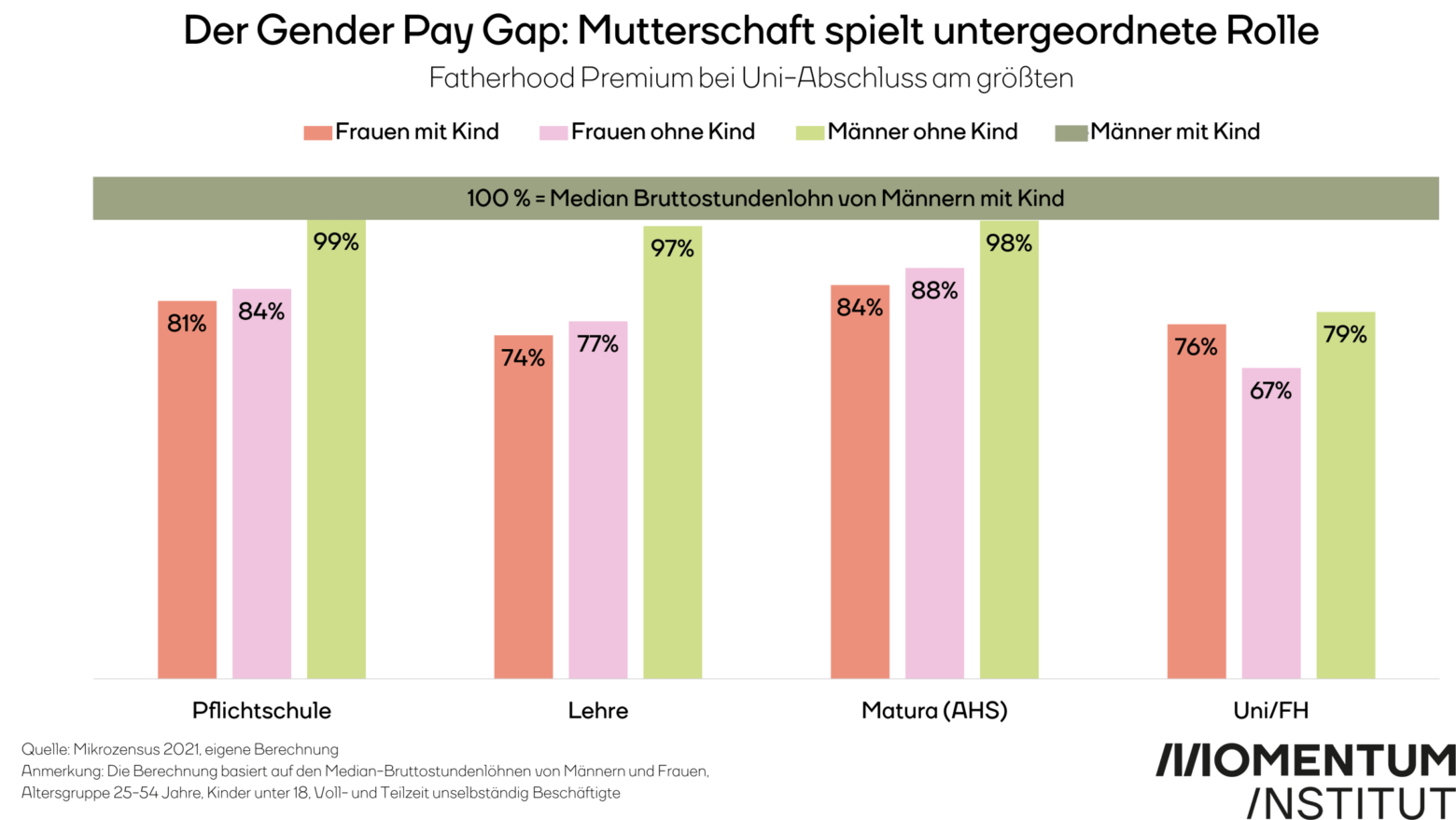

Sie haben weniger Einkommen, zahlen weniger Sozialbeiträge und erhalten niedrigere Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld oder Pension. Es ist eine Armutsfalle für Mütter. Obwohl Frauen ohne Kinder bereits niedrigere Einkommen haben als Männer.

Frauen haben ohnehin bereits ein niedrigeres Einkommen als Männer. Mit Kindern verschärft sich in vielen Fällen das Problem.

Wir brauchen ein neues Karenzsystem

Das Momentum Institut empfiehlt deswegen eine Reform des Karenzsystems und eine damit einhergehende, verpflichtende Väterkarenz. Auch eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich sowie ein flächendeckender Kinderbetreuungsausbau seien sinnvoll. Zusätzlich brauche es einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab dem ersten Geburtstag sowie ein verpflichtendes, zweites Kindergartenjahr, um Familien zu entlasten.