Rezession droht: Warum das Corona-Paket für die Wirtschaft nicht reicht

Rezession steht bevor: Das Corona-Virus gilt es nicht nur zum Schutz unserer Gesundheit zu bekämpfen, sondern es müssen auch wirtschaftliche Maßnahmen getroffen werden, um gemeinsam gut durch die Krise zu kommen.

Drohende Rezession: Wirtschaftliche Folgen des Corona-Schocks beträchtlich

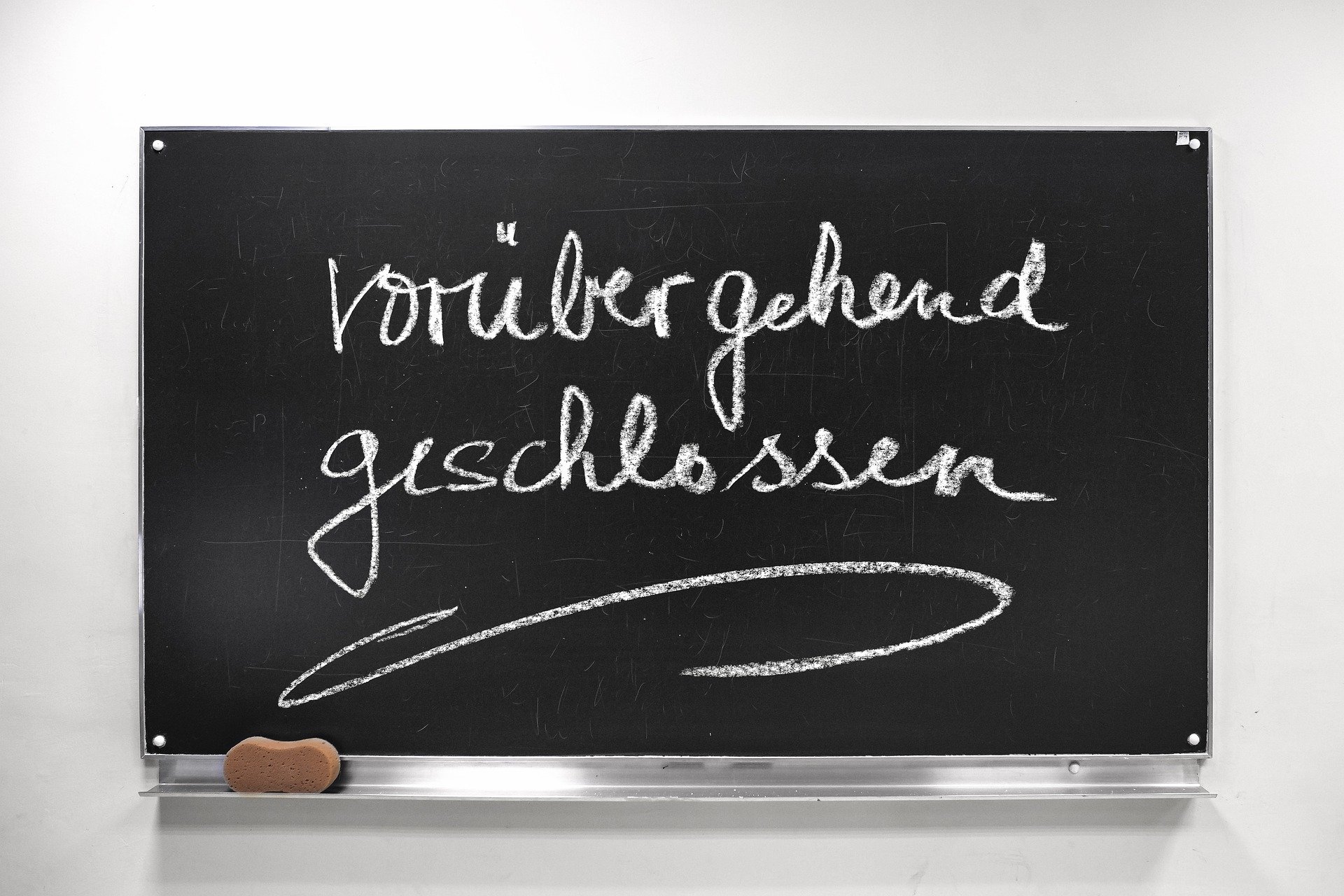

Die Corona-Krise bringt nicht nur unsere Gesundheit in Gefahr. Dutzende Betriebe haben ihre MitarbeiterInnen bereits beim AMS gemeldet, die meisten Läden, Hotels und Lokale sind geschlossen. Es droht eine Rezession. Werden die betroffenen Unternehmen allein gelassen, heißt das auch, dass ArbeitnehmerInnen ihre Arbeitsplätze verlieren, weil die Unternehmen sie nicht mehr bezahlen können. Um Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen, die an sich gut wirtschaften, aber denen wegen Corona das Geld ausgeht zu helfen, muss die Politik dringend gegensteuern.

Rezession: Regierung will wirtschaftliche Folgen abschwächen

Knapp 4 Milliarden Euro stellt die Regierung zur Verfügung um die drohende Rezession zumindest abzumildern und die Wirtschaft zu stützen. Das ist knapp 1% des Bruttoinlandsprodukts. Damit sollen Unternehmen zahlungsfähig bleiben, Arbeitsplätze geschützt werden und Härtefälle abgefedert werden.

Zahlungsfähigkeit der Unternehmen sichern

Unternehmen kommen nun leichter an Kredite heran. Mit dem Geld können sie während der Krise ihre Kosten (Gehälter, Mieten, ...) zahlen, auch wenn die Kunden ausbleiben. Das gelingt, weil der Staat für die Unternehmen haftet. Der Staat garantiert der Bank, die den Kredit gibt, also die Rückzahlung durch das Unternehmen, das den Kredit aufnimmt. So kann sich die Bank sicher sein, dass das Unternehmen kreditwürdig ist und gibt die Mittel frei, die betroffene Betriebe während dieser Krise, die sich zu einer Rezession auswachsen könnte, unbedingt benötigen.

Zusätzlich gewährt das Finanzministerium Unternehmen Aufschub bei der Bezahlung ihrer Steuern. Das hilft den Unternehmen, weil sie so geringere Kosten haben und Geld für Gehälter und Miete übrig bleibt.

Arbeitsplätze erhalten

Ein neues Kurzarbeitszeitmodell soll Arbeitsplätze sichern. Das kann schneller als bisher von Unternehmen beantragt und angewendet werden. ArbeitnehmerInnen, für die es aktuell keine Beschäftigung gibt, müssen weniger bis keine Stunden mehr arbeiten. So muss das Unternehmen viel weniger Lohn zahlen. Damit die betroffenen ArbeitnehmerInnen ihr ganzes oder große Teile ihres Gehalts nicht verlieren, zahlt das Arbeitsmarktservice (AMS) Geld zu. Die Höhe dieser Zahlungen an die ArbeitnehmerIn durch das AMS wurde erhöht. ArbeitnehmerInnen kommen ArbeitgeberInnen entgegen, in dem sie Überstunden und Urlaube abbauen. Das heißt aber auch, dass die Urlaubstage nach der Krise fehlen und nicht mehr beansprucht werden können.

Auch neu bei diesem Kurzarbeitszeitmodell ist, dass ArbeitgeberInnen die Arbeitszeit um 100% reduzieren können. Das heißt, dass MitarbeiterInnen zwar noch angestellt sind, jedoch gar nicht arbeiten. Bei dieser Lösung bekommen sie keinen Lohn mehr vom Unternehmen ausbezahlt, sondern nur die Zahlungen des AMS. Das neue Kurzarbeitszeitmodell wird mit 400 Millionen Euro ausgestattet sein. Mit der vernünftigen Ausweitung auf kleinere und mittlere Betriebe wird viel mehr Geld notwendig sein.

Härtefälle vermeiden

Außerdem werden Kredite an besonders gefährdete Ein-Personen-Unternehmen (EPUs) und kleine Unternehmen vom Staat zur Verfügung gestellt werden, damit diesen schnell und einfach geholfen werden kann.

Deutschland will Rezession unbedingt verhindern

Deutschland hat schnell und entschlossen mit einem großen Garantieprogramm, das auch echte, die Wirtschaft belebende Maßnahmen enthält, reagiert. Mit einem mutigen was-immer-es-braucht der deutschen Regierung kann unser Maßnahmenpaket nicht mithalten. Auswirkungen der verspäteten Reaktion gibt es schon jetzt: Viele kleine und mittlere Unternehmen haben ihre ArbeitnehmerInnen bereits zur Kündigung angemeldet oder entlassen.Das hätte man vermeiden können. Was könnte man noch tun?

Weitere Ideen um Rezession zumindest abzuschwächen