Von wegen "Tax Freedom Day": Wenn Steuerfreiheit zur Unfreiheit wird

Das neoliberale Märchen vom Tax Freedom Day verschweigt: Wenn wir für "den Staat" arbeiten, arbeiten wir für uns und andere. Ohne ihn, sind wir ärmer.

Bis zum sogenannten „Tax Freedom Day“, der heuer auf den 8. August gefallen sein soll, hätten „wir“ angeblich für den „Staat“ gearbeitet. So geht das Mantra radikal Marktliberaler, die den Tag alljährlich ausrufen, um die Werbetrommel für weniger Staat zu rühren. Woanders, heißt es dann, habe man mehr Freiheit, müsse man weniger für den gefräßigen Staat abdrücken. Steuern runter, folgt als Forderung unverzüglich.

Tax Freedom Day: Neoliberale beschreien Skandal, der keiner ist

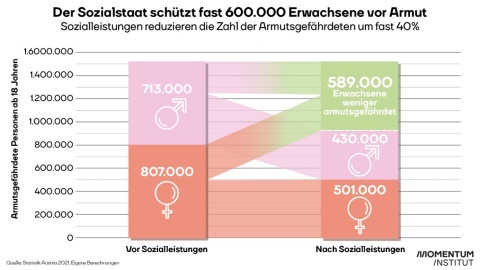

Dabei will man hier etwas aufdecken oder skandalisieren, was ohnehin schon alle wissen: wir leben in einem ausgebauten Wohlfahrtsstaat. Er sichert uns ab gegen die Folgen von vorhersehbaren Phasen (Krankheit, Altersschwäche, Ausbildungskosten) genauso wie gegen zufällig eintretende Risiken im Leben (Armut, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfälle, Wohnungslosigkeit).

Sie treffen den Einzelnen finanziell und psychisch extrem hart. Als Gemeinschaft vereint lassen sich diese Risiken wesentlich leichter durchstehen. Doch dafür braucht es einen Sozialstaat, der – wenig überraschend – Geld kostet.

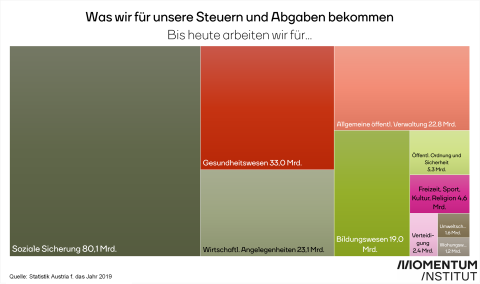

Anders als unterstellt zahlen wir mit Steuern und Abgaben nicht zuerst den Staat, sondern in diverse Töpfe ein, die genau diese finanziellen Risiken absichern. Wir profitieren davon massiv. Sei es die soziale Krankenversicherung, die Pensionsvorsorge oder das Bildungssystem.

Ein höheres Nettogehalt kann ärmer machen

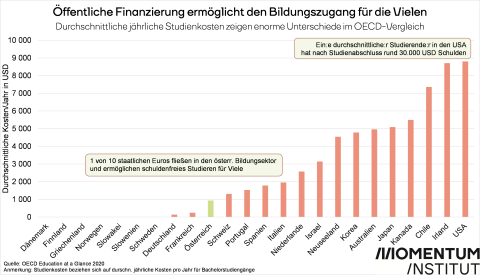

Schon klar, niedrigere Steuern und ein höheres Nettogehalt hören sich verlockend an. Aber wer schon einmal die Kosten von Kindergärten in der Schweiz, von Krankenversicherungs-Plänen in den USA oder Universitäten in England gesehen hat, wird misstrauisch.

Fünf verbrachte Jahre in den USA führen einem auch persönlich vor Augen, wie schnell man von der Leistungsfähigkeit in die Bedürftigkeit wechselt. So wie der reiche, erfolgreiche Anwalt mit dreistöckigem Haus in New York, der während einer kurzen Arbeitslosigkeit Krebs diagnostiziert bekommt. Ohne Krankenversicherung musste er während der Belastung durch die Krankheit sein Haus für die Spitalsrechnungen verkaufen, um gnadenhalber darin die Eckwohnung bewohnen zu dürfen.

Oder wenn der kurz zuvor noch fitte 30-jährige mit einem lebensbedrohlichen Gehirntumor „freiwillig“ noch etwas auf die Operation wartet, weil er noch keine Versicherung hat, und finanziellen Ruin und eigene Überlebenschance abwägen muss. Wenn die Sirenen auf der Insel der niedrigen Steuern betörend singen, ist der soziale Schiffbruch nicht weit entfernt.

Ein guter Sozialstaat schafft Wohlstand

Auch ist unsere hohe Staatsquote nicht Ausdruck eines ungebremst wuchernden staatlichen Molochs, sondern, ganz simpel, das Resultat demokratischer Entscheidungen: wollen wir ein solidarisches Gesundheitssystem statt eines profitorientierten wie in den USA? Wollen wir, dass unsere Pensionen gemeinsam geschultert werden, statt von Aktienmarkt und Ersparnissen abhängig zu sein? Unterstützen wir Familien besonders, damit Kinderarmut vermieden wird?

All diese Fragen haben wir in Österreich und weiten Teilen Europas mit Ja beantwortet.

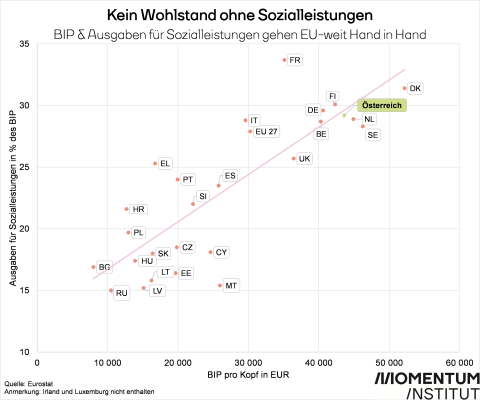

Nicht zuletzt zeigt auch die Statistik, dass uns der Staat nicht „arm“ macht. Im internationalen Vergleich fallen höhere Sozialquoten in der Regel mit einer höheren Wirtschaftsleistung pro Kopf zusammen. Von den 20 Ländern weltweit mit der niedrigsten Staatsquote sind 18 Entwicklungsländer. Anders ausgedrückt: ein wirtschaftlich entwickeltes Gemeinwesen und ein ausgebauter Sozialstaat gehen Hand in Hand.

Bedeutender als ein Lamento über hohe Steuern ist daher die Frage: wer trägt welchen Anteil zur Finanzierung unseres Gemeinwesens? Welche Anreize setzt unser Steuersystem? Darüber, dass wir Arbeit zu stark und Ressourcen-Verbrauch zu wenig besteuern, sind wir uns einig. Dass der Beitrag von Vermögenden, ErbInnen und Unternehmen stetig sinkt, wird dagegen zu wenig oft thematisiert.

Auch sollten wir uns fragen, welche blinden Flecken unser Sozialstaat aufweist und wie wir sie beheben. Bei Pflege oder Kinderbetreuung sind die Baustellen ja offensichtlich.