Spieglein, Spieglein in der Cloud

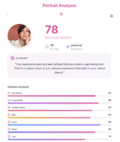

Ich bin eine 7,8 von 10 – sagt zumindest eine KI nach Analyse meines Fotos.

Wir Menschen wollen wissen, wie schön wir sind. Und am liebsten hätten wir diese Antwort nicht von unseren Liebsten, sondern aus einer möglichst objektiven Quelle. Dieses tief menschliche Bedürfnis machen sich Betreiber von KI-Plattformen zunutze: Foto hochladen, Bewertung abwarten, Ergebnis in Zahlen. Schnell, einfach, scheinbar neutral.

Um herauszufinden, wie diese Systeme funktionieren, starte ich einen Selbstversuch. „Wie attraktiv bin ich?“ tippe ich ins Suchfeld. Die Antwort: keine psychologische Beratung, keine wissenschaftlichen Artikel – sondern dutzende Plattformen, die Attraktivität in Scores pressen. Ich suche ein halbwegs repräsentatives Foto von mir, lade es auf einer der Plattformen hoch und warte auf das Urteil. Obwohl ich weiß, was mich erwartet, fühlt es sich seltsam an, wenn ein Algorithmus Augenabstand, Stirngröße und Gesichtssymmetrie analysiert und in eine Zahl verwandelt.

Von der KI-Bewertung in die Krise

Schnell finde ich in diversen Internetforen heraus, dass es mir mit dem Ergebnis verhältnismäßig noch gut geht. In einschlägigen Foren auf Reddit schildern User:innen, wie hart sie solche KI-basierten Bewertungen getroffen haben. Da liest man von Leuten, die nach einem 3/10-Score „zerstört“ zurückbleiben oder danach tagelang ihr Gesicht im Spiegel analysieren. Manche laden gleich mehrere Selfies hintereinander hoch, in der Hoffnung, dass ein anderes Licht oder ein anderer Winkel ein besseres Ergebnis bringt. Andere schreiben offen, dass ihr Selbstwertgefühl „total ruiniert“ wurde. Aus einem spielerischen Test wird so schnell ein Teufelskreis – mit echten psychischen Folgen. Zwar versuchen einige User:innen darauf hinzuweisen, dass die Ergebnisse nicht unbedingt akkurat sind und es sich um simplifizierte, oft schlecht trainierte Modelle handelt. Doch der Schaden ist bei sehr vielen bereits angerichtet. Besonders auffällig ist, wo diese Diskussionen stattfinden: Viele Posts landen in Reddit-Foren wie r/ugly, r/shortguys oder r/amiugly. Foren also, in denen sich Menschen austauschen, die ohnehin mit Unsicherheiten kämpfen und entsprechend verletzlich sind. Genau dort entfalten die Ratings ihre zerstörerische Wirkung. Wer sich bereits als „nicht schön genug“ empfindet, bekommt hier durch den Algorithmus noch die scheinbar „objektive“ Bestätigung – mit fatalen Folgen für das Selbstwertgefühl.

Zwar schreiben viele der Plattformen in ihren Nutzungsbedingungen, dass Jugendliche die Services nicht verwenden sollten. Außerdem schließen sie jede Verantwortung für psychologische Effekte oder Schäden, die aus der Nutzung entstehen, kategorisch aus. Doch gerade weil die Angebote kostenlos, niedrigschwellig und in Sekunden verfügbar sind, wirken diese Hinweise wie ein reiner Haftungsschutz – und nicht wie ernst gemeinte Schutzmaßnahmen.

Wenn Zahlen den Selbstwert zerstören

Dabei wären die dringend nötig. Psychologische Studien zeigen, dass die Nutzung von KI-basierten Schönheitsbewertungs-Tools das Risiko für niedriges Selbstwertgefühl, negative Körperwahrnehmung und soziale Vergleiche deutlich erhöht – insbesondere bei Jugendlichen, deren Identität und Selbstbild noch nicht vollständig entwickelt sind. Eine aktuelle Studie kommt zum Schluss, dass Menschen, die solche KI-Tools verwenden, sich vermehrt aus der Perspektive von anderen sehen, sich also selbst objektifizieren. Auch bei der „neutral“ formulierten Version des Tools zeigten sich negative emotionale Reaktionen, bei weiblichen Nutzenden ausgeprägter als bei männlichen.

Medienexpert:innen und Psycholog:innen warnen: Solche Apps, die vermeintlich objektive Scores liefern, schaffen eine gefährliche „mathematische“ Bewertung von Attraktivität – mit sehr realen Auswirkungen. Teenager etwa werden durch diese Ergebnisse häufig emotional erschüttert und beginnen teils kosmetische Eingriffe, um der Bewertung zu verbessern. Dabei ist die Auswertung selbst für User:innen eine Blackbox. Sie bekommen Ergebnisse, die aussehen wie objektive Wissenschaft, tatsächlich aber auf völlig intransparenten Grundlagen beruhen.

Manche Plattformen verstärken mit ihren Bewertungen außerdem den sogenannten Halo-Effekt: Attraktivität beeinflusst oft unsere Wahrnehmung anderer Eigenschaften – attraktive Menschen werden eher als intelligent, sympathisch oder vertrauenswürdig eingeschätzt. Bei manchen Plattformen erhalten attraktiver eingestufte Nutzer:innen auch höhere Scores bei KI-basierter Einschätzung von Intelligenz, Selbstbewusstsein oder Vertrauenswürdigkeit.

Mit Drag-und-Drop zum Urteil

Die meisten KI-Attraktivitäts Tools sind so simpel gestaltet, dass jedes Kind sie verwenden kann. Auf der Startseite prangt ein Feld mit der Aufforderung „Upload your selfie“ oder „Drag and drop your photo“. Ein Klick genügt, und wenige Sekunden später liegt das Urteil vor. Die Interfaces sind niederschwellig, oft in freundlichen Farben und mit spielerischer Sprache wie „Entdecke dein Schönheitspotenzial“ oder „Bewerte mein Bild“.

Manche Seiten wie Vidnoz gehen noch weiter und liefern neben einem Attraktivitäts-Score auch Einschätzungen zu „Selbstbewusstsein“, „Vertrauenswürdigkeit“ oder sogar zur vermeintlichen Einschätzung von Intelligenz. PinkMirror wiederum präsentiert ausführliche Analysen: Gesichtsform, Symmetrie, Haut, Proportionen – ergänzt durch Tipps für Make-up oder Frisuren. Andere Plattformen wie AttractivenessScale.com werben mit einem „wissenschaftlichen“ Anspruch und berufen sich auf den Goldenen Schnitt, um ihre Ergebnisse als objektiv erscheinen zu lassen.

Allen gemein ist: Das Ergebnis kommt schnell, wirkt zahlenmäßig präzise – und vermittelt damit eine trügerische Objektivität.

Hinter den AGBs: Was passiert mit meinem Bild?

Als nächstes sehe ich mir an, was kaum ein:e Nutzer:in jemals wirklich tut: Ich lese die Allgemeinen Nutzungsbedingungen und Datenschutzhinweise.

Und was dort steht, ist ernüchternd. Viele Plattformen behaupten auf der Startseite, dass Fotos „sofort gelöscht“ würden. In den AGB finden sich jedoch ganz andere Formulierungen. Bei RateMyFace.today etwa heißt es in den FAQ, dass Bilder „unmittelbar nach der Analyse entfernt“ werden. In den Nutzungsbedingungen steht hingegen, die Fotos würden „sicher gespeichert und nicht ohne Zustimmung geteilt“. Zwei Aussagen, die einander widersprechen und Nutzer:innen im Unklaren lassen, wie lange ihre Daten tatsächlich auf den Servern bleiben.

Andere Seiten gehen noch einen Schritt weiter. PinkMirror erklärt ausdrücklich, dass hochgeladene Fotos auch genutzt werden können, „um KI Modelle zu trainieren oder zu verbessern“. Nutzer:innen behalten zwar das Eigentum an ihren Selfies, räumen dem Unternehmen aber automatisch eine Lizenz zur Verwendung ein – de facto wird jedes hochgeladene Foto zum Trainingsmaterial für KI-Algorithmen.

Und die Einsatzgebiete solcher gewonnenen Trainingsdaten sind breit: Sie reichen vom Feintuning von Gesichtserkennungssoftware, Überwachungssoftware über Kosmetik-Apps, die Hautunreinheiten oder Alterungsprozesse analysieren, bis hin zu Marketing-Algorithmen, die Werbung an „Attraktivitätsmerkmale“ koppeln. Auch für Dating-Plattformen oder sogar die Entwicklung von Deepfake-Technologien sind solche Bilddatensätze wertvoll. Eine Seite wirbt sogar gezielt damit, dass Firmen das Bewertungs-Tool lizenzieren und etwa als zahlungspflichtiges Extra auf Dating-Plattformen anbieten können. Mit jedem Foto, das hochgeladen wird, kann also ein Datensatz entstehen, der weit über die scheinbar harmlose Attraktivitätsbewertung hinaus genutzt wird.

Auch die Versprechen zur Löschung bleiben schwammig. AttractivenessScale.com zum Beispiel sagt, Bilder würden „nicht länger als notwendig gespeichert werden“. Doch was genau „notwendig“ bedeutet, bleibt undefiniert. Vidnoz wiederum beteuert, „wir sammeln keine Gesichts-Daten“ – führt aber gleichzeitig eine automatische Gesichtserkennung durch, ohne transparent zu machen, ob und wie diese biometrischen Daten weiterverarbeitet werden.

Zudem binden viele Anbieter Tracking- und Werbedienste ein. Rate-My-Photo.com versichert zwar, keine Fotos zu speichern, erlaubt aber Google und anderen Drittanbietern Zugriff auf Daten für personalisierte Werbung. So verschwinden die Bilder vielleicht, aber IP-Adressen der Nutzer:innen, Geräteinformationen und Nutzungsverhalten werden sehr wohl weitergegeben.

Fast alle Plattformen merken außerdem an, dass ihre Dienste „nur für Erwachsene“ gedacht seien. Eine Altersprüfung gibt es aber nicht. Jugendliche können die Tests also problemlos nutzen. Für die psychologischen Folgen übernehmen die Anbieter ausdrücklich keine Verantwortung. In den AGBs wird die Nutzung meist als „nur für Unterhaltungszwecke“ deklariert, was einen klaren Haftungsausschluss darstellt.

Das bedeutet: Hinter dem unkomplizierten Foto-Upload samt Bewertung stehen weitreichende Risiken. Einerseits geben Nutzer:innen de facto die Kontrolle über ihre Daten ab. Andererseits entziehen sich die Anbieter jeder Verantwortung für die psychologischen Folgen. Die Verantwortung bleibt allein bei den User:innen – und das in einem Bereich, in dem Unsicherheit und Verletzlichkeit oft besonders groß sind.

Blackbox KI

Was ebenfalls auffällt ist, dass kaum eine der Plattformen erklärt, wie die Bewertungen eigentlich zustande kommen. Nutzer:innen sehen ein Endergebnis – eine Zahl, einen Prozentwert, manchmal ergänzt durch Begriffe wie „Symmetrie“ oder „Golden Ratio“. Doch welche Datenbasis oder Modelle dahinter stehen, bleibt in den allermeisten Fällen unklar. Angaben zu verwendeten Trainingsdaten fehlen fast vollständig.

Tatsächlich greifen Attraktivitäts-KIs in der Forschung häufig auf Datensätze wie SCUT-FBP5500 zurück – eine Sammlung von 5.500 Porträtfotos junger Menschen, die von Studierenden nach Attraktivität bewertet wurden. Andere Studien nutzen ältere Plattformdaten wie den HotOrNot Datensatz oder große Bildsammlungen wie CelebA, die vor allem Gesichter von Promis enthalten. Gemeinsam haben diese Datensätze, dass sie stark auf bestimmte Altersgruppen, Ethnien und Schönheitsideale fokussiert sind. Was die Plattformen den Nutzer:innen jedoch verschweigen: Wenn ihre Algorithmen mit solch einseitigen Daten trainiert sind, reproduzieren sie zwangsläufig Bias und bestätigen damit stereotype Schönheitsnormen, statt neutral zu bewerten.

Zwischen Regulierung, Aufklärung und Kartoffeln

KI-basierte Bewertungen von Attraktivität sind alles andere als eine harmlose Spielerei. Sie bergen reale psychologische und datenschutzrechtliche Risiken. Umso dringlicher stellt sich die Frage nach Regulierung. Plattformen müssen verpflichtet werden, transparent offenzulegen, wie ihre Algorithmen funktionieren und mit welchen Daten sie trainiert wurden. Altersverifikationen müssen eingeführt werden um zu verhindern, dass Jugendliche Zugang zu Diensten bekommen, die ihr Selbstbild nachhaltig beschädigen können. Und auch im Bereich Datenschutz braucht es bessere Regeln: Fotos dürfen weder dauerhaft gespeichert noch zu anderen Zwecken – etwa für KI-Training oder Marketing – weiterverwendet werden, ohne eine informierte und ausdrücklich freiwillige Einwilligung. Schließlich sollte auch das Prinzip der Erklärbarkeit verankert werden: Wer ein Urteil über Menschen fällt, sei es in Form einer Zahl oder eines Scores, muss auch nachvollziehbar machen, wie dieses Urteil zustande gekommen ist. Das inkludiert die Angabe von (wissenschaftlichen) Methoden, Datensätzen und Entscheidungsfindung

Die EU-KI-Verordnung (AI Act) setzt hier einen wichtigen Schritt: Systeme, die Menschen nach biometrischen oder psychologischen Merkmalen bewerten, sind als Hochrisiko-Anwendungen einzustufen. Das bedeutet in der Theorie strenge Auflagen für Transparenz, Dokumentation und Aufsicht. Der AI Act ist bereits beschlossen, doch viele seiner Bestimmungen greifen erst in einigen Jahren. Bis dahin bleiben KI-Attraktivitätstests online frei zugänglich – auch für Jugendliche und auch ohne Transparenzpflichten. Die Lücke zwischen zukünftiger Regulierung und aktueller Realität ist eklatant.

Was also tun? Einerseits liegt es an den Behörden, schon jetzt bestehendes Recht – etwa Datenschutzgrundverordnung und Verbraucherschutz – konsequent durchzusetzen. Andererseits braucht es Aufklärung: Schulen, Eltern und Medien könnten vermitteln, dass diese Scores keine objektive Wahrheit liefern, sondern stereotype Muster reproduzieren. Und nicht zuletzt sollten Plattformbetreiber in die Pflicht genommen werden, zumindest Warnhinweise und klare Opt-out-Optionen einzubauen.

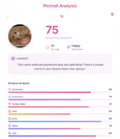

Zum Abschluss meines Selbstversuchs gebe ich der KI-Bewertung eine letzte Aufgabe und lade ein Foto einer Kartoffel mit Gesicht hoch. Das Ergebnis: 75 von 100 Punkten. Mein eigenes Bild hatte zuvor 78 Punkte erreicht – gerade einmal drei mehr. Offenbar trennt mich nicht viel von Gemüse, zumindest wenn man der KI glauben darf. Und genau das ist die eigentliche Erkenntnis: Wenn selbst eine Kartoffel fast genauso attraktiv eingestuft wird wie ein Mensch, sollte man diesen Ratings wirklich keine Bedeutung beimessen, unserem seelischen Wohlbefinden und unseren Daten zuliebe.