Wie die Sparmaßnahmen besonders Alleinerziehende in Armut stürzen

Weit entfernt von jeder Lebensrealität

Viele Alleinerziehende müssen ihren Alltag mit sehr knappen Mitteln bestreiten – deutlich häufiger als der Rest der Bevölkerung. Sie haben im Durchschnitt 25.305 Euro pro Jahr zur Verfügung - das ist das niedrigste Einkommen aller untersuchten Haushaltstypen. Die Hälfte der Alleinerziehenden muss sogar mit weniger als 22.402 Euro netto im Jahr auskommen.

Wenn im Zuge der Sparmaßnahmen viele Familienleistungen nicht mehr an die Teuerung angepasst werden, verlieren sie an Wert. Die betroffenen Familien werden mit den steigenden Preisen allein gelassen.

Die Leistungen machen bei Ein-Eltern-Haushalten etwa ein Viertel (26 Prozent) des jährlichen Einkommens aus. Zum Vergleich: Bei Haushalten mit mehreren Personen und einem Kind sind es 12 Prozent, und in der Gesamtbevölkerung 11 Prozent.

Meistens sind es Alleinerzieherinnen

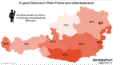

83 Prozent der Alleinerziehenden in Österreich sind Frauen. Ein Drittel dieser Mütter ist trotz Arbeit armutsgefährdet. Manche Haushalte müssen mit weniger als 1.100 Euro im Monat auskommen – viel zu wenig für Miete, Essen und Kinderbetreuung. Die Folgen der geplanten Sparmaßnahmen treffen vor allem diese Mütter und ihre Kinder.

Die psychische und körperliche Belastung von Alleinerzieher:innen ist enorm. Die Arbeitswelt ist nicht auf ihre Lebensrealität ausgelegt ist. Zwischen Kinderbetreuung, Haushalt und Erwerbsarbeit bleibt kaum Raum zum Durchatmen. Wer krank wird, ausfällt oder einfach einmal nicht mehr kann, steht allein da. Besonders, wenn es kein familiäres Netzwerk oder unterstützendes Umfeld gibt. Funktionieren ist Pflicht, selbst dann, wenn die eigenen Kräfte längst aufgebraucht sind.

Und gerade jetzt soll auch noch bei jenen Förderungen gespart werden, die ein Minimum an Entlastung für diese Menschen schaffen. Anstatt überlastete Frauen zu unterstützen, drohen Kürzungen, die ihre Lage weiter verschärfen. Statt bei Überreichen und Großkonzernen anzusetzen, treffen die geplanten Maßnahmen ausgerechnet jene, die ohnehin kaum über die Runden kommen.

Was wir eigentlich brauchen

Nicht nur, aber besonders für Alleinerziehende und ihre Kinder wären armutsfeste Sozialleistungen und eine Kindergrundsicherung notwendig. Also staatliche Unterstützungsleistungen, die ein Einkommen sichern, das über der Armutsgefährdungsschwelle liegt und grundlegende Bedürfnisse wie Wohnen, Ernährung, Kleidung, Gesundheit und soziale Teilhabe ermöglicht.

Damit diese Sozialleistungen das auch bleiben, müssen sie regelmäßig an die steigenden Preise und Lebenshaltungskosten angepasst werden. Das ist gerecht und sozial, aber auch aus pragmatischer Sicht sinnvoll, denn weniger Armut sorgt langfristig für mehr Stabilität - wirtschaftlich und sozial.

Kinderarmut und ihre Folgen kosten Österreich im Jahr rund 17,2 Milliarden Euro, wie eine Studie der OECD von 2023 festgestellt hat. Schon jetzt sind 4 von 10 Alleinerziehenden armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Dass nun genau diese Menschen und ihre Kinder die Last des Budgetlochs tragen sollen, ist kaum nachvollziehbar. Denn für die Sanierung der Finanzen gibt es Alternativen.

Konkret könnte man neben einer Vermögenssteuer beispielsweise auch die Verringerung der Gewinnsteuern von Unternehmen rückgängig machen, um zu sparen - Statt die Inflationsanpassung bei vielen Familienleistungen abzuschaffen und damit genau jene Haushalte zu belasten, die ohnehin schon unter finanziellem Druck stehen.

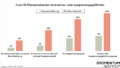

Berechnungen des Momentum Instituts zeigen: Die Kürzung der Sozialleistungen im kommenden Jahr bringt dem Staat gerade einmal 182 Millionen. Währenddessen würde die Rückkehr zu einer Körperschaftsteuer auf ihren ursprünglichen und noch vor wenigen Jahren geltenden Satz von 25 Prozent mit 1,2 Milliarden Euro beinahe das 7-fache zur Budgetsanierung beitragen.

Die Inflationsanpassung bei Sozialleistungen war eine wichtige sozialpolitische Errungenschaft – ihre Abschaffung ist ein Rückschritt. Dass vulnerable Gruppen für die Sanierung des Budgets aufkommen müssen, ist keine Notwendigkeit, sondern eine politische Entscheidung, die zeigt, wo die Prioritäten der Regierung liegen.