Digitaler Euro kommt: Was steckt dahinter?

Es wird ernst mit der Einführung des Digitalen Euro. Noch im Jahr 2025 sollen die Marktvorbereitungen für digitales Zentralbankgeld in Europa starten. Gleichzeitig kursieren im Netz viele Mythen und Ängste: Abschaffung des Bargelds, Ende von Anonymität, Enteignung und Einschränkungen beim täglichen Einkaufen lauten nur einige der Warnungen. Vielleicht sind es nur meine Algorithmen, aber zumindest ich konnte seit Wochen YouTube nicht öffnen, ohne von Werbung für Videos über Gefahren des Digitalen Euros begrüßt zu werden

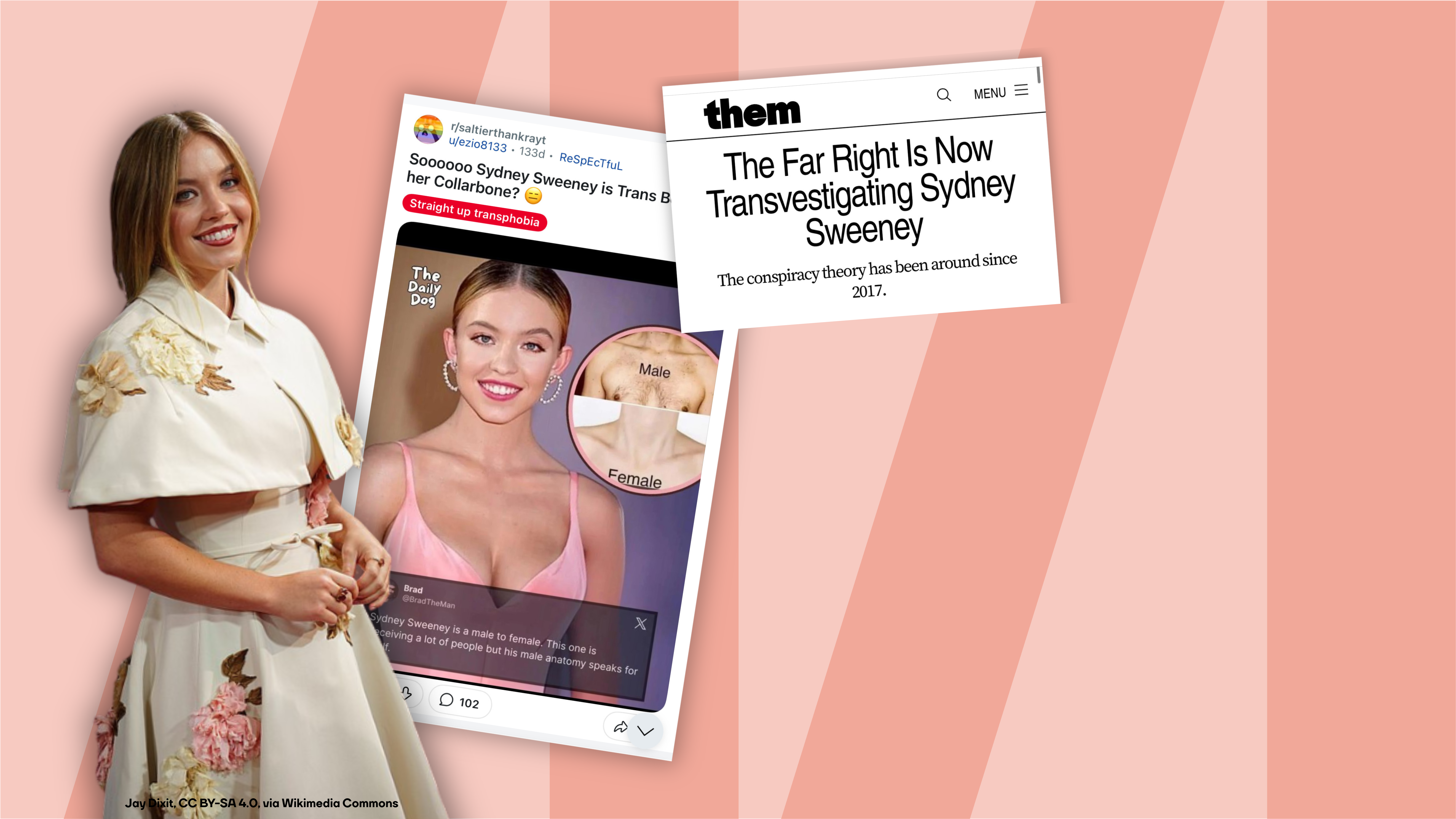

Gegenwind von Rechts

Ein Klick auf diese Werbeanzeigen macht dann schnell klar, woher der Wind weht: von hart rechter Seite. Da wird im Ton von Verschwörungserzählungen gegen EU-Überwachung gewettert und gleichzeitig für den Kauf von Gold, Silber und andere, sogenannte “physische Werte” geworben. Sie sollen dabei helfen, das vermeintlich vom digitalen Euro bedrohte Vermögen zu retten.

Tatsächlich dient diese Angstmache aber in erster Linie dem lukrativen Geschäft von Edelmetall-Händlern. Rechte Parteien wie die AfD in Deutschland und die FPÖ in Österreich versuchen, aus dem Befeuern solcher Verschwörungsmythen politisches Kapital zu schlagen.

Auch Gegenwind von Banken

Dabei sind es nicht nur rechte Verschwörungsschwurbler, die gegen die geplante Einführung eines digitalen Euros ins Feld ziehen. Erwin Hameseder ist etwa nicht nur mein Sitznachbar im Generalrat der Österreichischen Nationalbank. Er ist auch Generalanwalt des Raiffeisenverbandes. Und in der Zeitung dieses Verbands hat er schon im September 2023 ein Interview gegeben. Er sehe den digitalen Euro “sehr kritisch”, sagt er da. Weil “aus dem Nichts ein staatliches Parallelzahlungsverkehrssystem aufgebaut werden [soll], ohne zumindest die konkreten Auswirkungen auf das Finanzsystem abschätzen oder gar die Kosten beziffern zu können”. Man wolle “als Banken” diese Debatte “ab sofort führen”.

Und wie die Banken diese Debatte seither führen: kurz danach legte die Bundessparte Bank und Versicherung der Wirtschaftskammer eine Studie vor, wonach der digitale Euro hohe Risiken berge. Und im Juni dieses Jahres legten die drei größten Europäischen Kreditverbände mit einer beim Beratungskonzern PwC beauftragten Studie nach, die vor Kosten und Fachkräftemangel im Zuge der Einführung des Digitalen Euros warnen. Parallel dazu lobbyieren Banken bei konservativen EU-Parlamentariern. Die sollen den Beschluss der gesetzlichen Grundlagen für einen digitalen Euro verzögern.

Warum sind die Banken gegen digitalen Euro?

Warum tun die Banken das? Sie befürchten, dass wir alle nach Einführungen des digitalen Euros weniger Bargeld auf unseren Giro-Konten halten. Denn der Digitale Euro soll für Basisdienstleistungen wie Überweisungen kostenlos sein.

Für die Banken ist das natürlich gleich doppelt unangenehm:

Erstens: weil sie weniger an Kontoführungsgebühren verdienen würden.

Zweitens: Weil dann auch weniger Geld auf schlecht verzinsten Giro-Konten liegen würde. Das würde auch in ihren Bankbilanzen fehlen.

Was kann der digitale Euro uns wirklich bringen?

Für uns Konsument:innen sind das aber keine Gefahren, sondern im Gegenteil, Chancen - für kostengünstigeren Zahlungsverkehr, vor allem auch im Internet. Banken müssten sich dann mehr bemühen, damit wir das Girokonto benutzen wollen - zum Beispiel, in dem sie Zinserhöhungen der EZB rascher an ihre Kund:innen weitergeben. Das war bei den jüngsten Zinserhöhungen nicht der Fall.

Kein Wunder also, dass die Banken den digitalen Euro nur so mittelgut bis schlecht finden.

Aber was ist mit den Warnungen im Internet? Droht mit dem digitalen Euro nicht doch die schleichende Abschaffung des Bargelds? Was mit der Warnung vor einem “staatlichen Parallelzahlungssystem”, was mit dem Ende von Anonymität?

Weniger Abhängigkeit von kommerziellen Zahlungsanbietern

Schauen wir dafür zunächst einmal, warum überhaupt Ideen für einen digitalen Euro gewälzt werden. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:

Erstens zahlen die Menschen jetzt schon immer mehr digital, sei es mit Karte im Geschäft oder online im Internet. Während man im Geschäft oder Restaurant oft die Wahl zwischen Bargeld und Karte hat, gibt es diese Alternative online nicht. Dort sind wir von kommerziellen Zahlungsdienstleistern abhängig. Mit anderen Worten, es fehlt die Möglichkeit, im Internet bar zu bezahlen. Geldscheine per Post zu verschicken, kann jedenfalls nicht die Lösung sein.

Gegen Abhängigkeit von USA und ihren Konzernen

Zweitens wird der Markt für diese Online-Zahlungsdienstleistungen auch in Europa von den drei großen Anbietern dominiert. Wir sind abhängig von Mastercard, Visa und Paypal. Visa und Mastercard erledigen 60 Prozent aller Kartenzahlungen in der Eurozone. In Österreich ist der Anteil noch einmal viel höher, weil es hierzulande kein nationales Kartensystem wie z.B. Girocard in Deutschland gibt. Die meisten Online-Zahlungen erfolgen mit Karten, die von Visa oder Mastercard lizenziert sind - und dann auch noch auch bei digitalen Bezahlverfahren wie Apple Pay oder Google Pay hinterlegt sind.

Wer aufgepasst hat: Das sind alles US-Konzerne. In Zeiten von Trump macht diese geopolitische Abhängigkeit von den USA nicht nur die Politik nervös. Auch aus Sicht von Konsument:innen ist es nicht sehr beruhigend zu wissen, dass Trump mit einem Federstreich den europäischen Zahlungsverkehr quasi zum Erliegen bringen könnte. Hinzu kommt: die großen US-Zahlungsdienstleister verdienen nicht nur über Transaktionsgebühren und Zinsen, sondern auch mit dem Verkauf von Daten über die Zahlungen, die sie abwickeln.

Digitaler Euro wird "datensparsam"

Der digitale Euro soll eine Lösung für beide Probleme liefern: als digitales Zentralbankgeld wird der digitale Euro unmittelbar von der EZB ausgegeben, genauso wie Geldscheine und Münzen direkt von der EZB produziert und verteilt werden. Wie der Euroschein in der Geldbörse würde der digitale Euro in einer digitalen Wallet am Smartphone gespeichert und soll auch ohne Internetzugang lokal übertragen werden können. Vor allem aber soll der digitale Euro Barzahlung im Internet ermöglichen - und zwar ähnlich anonym wie mit Bargeld im Geschäft.

Denn im Gegensatz zu den aktuellen Bezahldiensten wurde der Digitale Euro von Anfang an datensparsam konzipiert. Die EU-Kommission sieht in ihrem Gesetzesentwurf vor, dass Nutzer:innen weder von der EZB identifiziert werden können, noch von Privatbanken, die Zahlungsdienste für den Digitalen Euro anbieten. Bei Offline-Transaktionen würden - wie bei herkömmlichem Bargeld auch - nur Zahlerin und Empfänger wissen, dass Digitale Euros ausgetauscht wurden.

Anonymere Online-Zahlung

Natürlich können Privatbanken in ihre Apps auch Zusatzfunktionen einbauen, für die sie mehr Daten benötigen. Dafür müssen sie aber die Zustimmung ihrer Kund:innen einholen. Zumindest prinzipiell sollten mit dem digitalen Euro anders als heute quasi anonyme Online-Zahlungen möglich sein. Und das ist auch wichtig.

Ironischerweise könnte der digitale Euro damit am Ende nicht nur die digitale Souveränität Europas stärken helfen, sondern sogar für mehr Anonymität bei Zahlungen sorgen, als bei klassischem Bargeld. Denn wie eine mehrteilige Recherche des deutschen Blogs netzpolitik.org nachgezeichnet hat, werden Banknoten heute schon so häufig maschinell verarbeitet und dabei Seriennummern ausgelesen, dass diese Daten mittlerweile für polizeiliche Ermittlungen genutzt werden können. Anders als von Bargeld-Aktivisten im Netz behauptet, ist also selbst die Zahlung mit Geldscheinen im digitalen Zeitalter keine Garantie mehr für völlige Anonymität.

Einsatz für und gegen guten digitalen Euro läuft

Ob der digitale Euro am Ende Realität wird und das Versprechen von mehr Datenschutz und weniger Gebühren auch tatsächlich einlösen kann, wird sich voraussichtlich in den nächsten Monaten entscheiden. Die finale Abstimmung im EU-Parlament ist für Mai 2026 angesetzt. Bis dahin wird die Lobbymaschine der Geschäftsbanken auf Hochtouren laufen - und viele, viele YouTube-Videos werden mit Verschwörungserzählungen Verunsicherung und Angst schüren, um damit für den Kauf von hochriskanten Krypto-Währungen oder spekulative Investments in Edelmetalle zu werben.

Meine Empfehlung: einfach wegklicken.