Verschleppen ist das neue Leugnen: Wie Klimaschutz in Österreich ausgebremst wird

Dass die Klimakrise komplett geleugnet wird, kommt immer seltener vor. Heißt das jetzt, sie wird endlich mit der nötigen Dringlichkeit behandelt, die sie verdient? Leider nein. Denn statt zu leugnen, was nicht mehr zu leugnen ist, wird jetzt versucht, den Diskurs und damit dringend notwendige Maßnahmen zu verschleppen. MOMENT.at zeigt einige der gängigsten Taktiken auf, mit denen Klimaschutz ausgebremst wird.

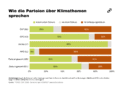

Das Positive zuerst: Die Existenz der Klimakrise wird nur noch selten geleugnet. Bei zunehmenden Extremwetterereignissen wie Hitze oder Starkregen und den damit einhergehenden Dürren, Waldbränden und Überflutungen mag das wenig überraschen. Die Auswirkungen spüren wir schon jetzt. Wer sich davor verschließt, täuscht sich selbst oder andere. Und während die FPÖ und ihre Trittbrettfahrer weiterhin wissenschaftliche Fakten leugnen, haben auch andere den Ernst der Lage noch immer nicht verstanden – oder wollen ihn aus Eigeninteresse nicht verstehen.

Vor allem konservative Politiker:innen, Industrielle und Teile der Wirtschaft sind dazu übergegangen, Klimaschutzmaßnahmen mit Scheinargumenten, Desinformation und Nebelgranaten zu bremsen. Anstatt konstruktiv über Lösungen zu sprechen und entschlossen zu handeln, schüren sie Ängste, schieben Verantwortung ab und säen Zweifel.

Indem sie dabei berechtigte Sorgen aufgreifen, erwecken sie den Eindruck, dass Klimaschutz nur mit negativen Folgen möglich sei.

Die Konsequenzen: verhärtete Fronten in der öffentlichen Debatte und eine weitere Verschleppung von Entscheidungen.

Taktik 1: “Wir sind nicht zuständig”

“Wir reden hier auch von den Ländern, den Gemeinden und der Industrie. Wenn ich mit tollen Vorschlägen komme, die alle abschrecken, werden wir die Klimaziele nie erreichen, geschweige ein neues Klimagesetz beschließen.” - (Q)

Manchmal scheint es, als sei niemand so richtig zuständig, vor allem beim Klimaschutz. Dann verweist der Bund auf die Länder, diese auf die Gemeinden und am Ende muss doch bitte die EU handeln.

Der zweite österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel (AAR2) sieht große Herausforderungen in diesen unklaren Zuständigkeiten. Will Österreich seine Klimaziele erreichen, braucht es ein abgestimmtes Vorgehen. Genau dieses soll laut Totschnig das neue Klima(schutz)gesetz bringen – das schon vor der Präsentation für Aufregung sorgt.

Dass es auch anders gehen kann, zeigt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Trotz unzureichender Klimaschutzbemühungen von Frankreich als Land übernimmt sie in ihrer Stadt Verantwortung und setzt gegen teils großen Widerstand Maßnahmen um. Paris hat sich so zu einer immer lebenswerteren und klimaresilienteren Stadt gewandelt. Diesen klaren politischen Willen braucht es auf allen Ebenen – auch hierzulande.

Taktik 2: “Zuerst müssen die anderen”

“Wir werden das Weltklima nicht in der Steiermark retten.” - (Q)

Wenn es um die Vermeidung von Treibhausgasen geht, wird gerne auf andere Länder verwiesen. Christopher Drexler, ehemaliger steirischer Landeshauptmann, ließ 2024 wissen: “Wir werden das Weltklima nicht in der Steiermark retten”. Ein gern genutztes Argument, um Verantwortung abzugeben und Maßnahmen auf die lange Bank zu schieben.

Doch so leicht kann sich Österreich seiner Verantwortung nicht entziehen. Auf die Bevölkerung gerechnet, liegen Österreichs Emissionen weltweit über dem Durchschnitt – noch vor Ländern wie Indien und nicht allzu weit hinter China. Und obwohl hierzulande 2023 nur 0,15 % der weltweiten CO2-Emissionen anfielen, war es in einem Großteil der anderen Länder noch weniger. Würden sich alle auf ihre geringen Anteile herausreden, wären Bemühungen zum Schutz des Klimas bald in einer Sackgasse.

Auch das größte Land der Welt kann die Klimakrise allein nicht aufhalten. Aber sie kennt keine Grenzen. Deswegen verständigten sich 2015 beinahe alle Staaten der Welt in Paris darauf, die Erderhitzung auf deutlich unter 2°C zu begrenzen. Die Lösung braucht Anstrengungen von jedem Land. Gerade Industriestaaten, die jahrzehntelang ungebremst Treibhausgas ausstoßen konnten und darauf ihren Wohlstand aufbauten, können sich nicht herausnehmen - dazu zählt auch Österreich. Heutige ärmere Länder können diesen Weg nicht mehr machen, ohne dass der Planet unbewohnbar wird.

Taktik 3: “Es braucht Anreize statt Regeln”

“Verbote und Bevormundungen führen zu sehr viel Skepsis gegenüber dem Klimaschutz.” - (Q)

Auf etwas zu verzichten, das gefühlt schon immer so war, fällt nicht leicht – vor allem, wenn die Alternativen unzureichend sind. Klimaaktivistin Luisa Neubauer sagte es treffend: “Es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht-nachhaltigen Welt.” Das Auto kann man nur dort stehen lassen, wo gute und günstige Alternativen angeboten werden. Eine nachhaltigere Ernährung, muss auch leistbar sein.

Während in manchen Fällen Anreize ausreichen, braucht es in anderen klare gesetzliche Regeln. Einen Privatjet wird man nie so stark besteuern können, dass ein Multimillionär oder eine Milliardärin aus Kostengründen darauf verzichten muss. Die besonders klimaschädlichen Folgen von Privatflügen trägt jedoch die gesamte Gesellschaft. Wenn eine demokratische Mehrheit gefunden wurde, ist ein Verbot daher vollkommen gerechtfertigt.

Verbote haben in einer demokratischen Gesellschaft nichts mit “Bevormundung” zu tun. Wir alle bewegen uns in einem System mit Gesetzen und Vorgaben, die ein gutes Zusammenleben sicherstellen. Die eigene Freiheit endet dort, wo sie anderen schadet - oder uns selbst. Deswegen schnallen wir uns verpflichtend im Auto an. Wenn Norbert Totschnig sagt, “Klimaschutz kann nicht diktiert werden”, schiebt er lediglich Verantwortung von sich. Politik lenkt so davon ab, was wirklich nötig wäre: strukturelle Veränderungen und Rahmenbedingungen, die Verhaltensänderungen erst ermöglichen.

Taktik 4: “Wir sind schon Vorreiter im Klimaschutz”

“Österreich ist EU-Spitzenreiter bei erneuerbarer Energie und liegt mit rund 76% deutlich über dem EU-Schnitt von 37,5%” (Q)

Österreich als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Diese Behauptung wird oft wiederholt, doch sie wird dadurch nicht wahr. Die Umweltschutzorganisation Germanwatch analysierte die Klimaschutzbemühungen von 60 Ländern. Endergebnis: Österreich landet auf Platz 37 und erhält die Bewertung “schlecht”.

Österreich liegt beim Ausstoß von Treibhausgasen nicht nur weltweit, sondern auch in der EU über dem Durchschnitt. Während die Emissionen in der EU seit 1990 um rund 37% sanken, gingen sie in Österreich im selben Zeitraum nur um 15% zurück.

Wenn Politiker:innen auf vergangene Erfolge oder die eigene Vorreiterrolle pochen, ist Vorsicht geboten. Österreich ist zwar ein schönes Land mit viel billiger Wasserkraft. Doch dieses Glück macht uns noch lange nicht zum Vorreiter bei Klimaschutzbemühungen. Solche Argumente sind oft ein beliebter Fall von Rosinenpicken. Dabei werden Informationen herausgesucht, die ins eigene Konzept passen, während andere Details weggelassen werden. Das Gefährliche daran: Isoliert betrachtet wirken die Aussagen oft schlüssig. Doch sie dienen vorrangig dazu, weitere Maßnahmen zu verschleppen.

Taktik 5: “Neue Technik allein wird es richten”

„Österreich ist ein Autoland und deswegen braucht es aus meiner Sicht ein Aus vom Verbrenner-Aus. Denn das ist eine rückwärtsgewandte Sichtweise zu glauben, dass man durch Verbote Innovation und Forschung voranbringen kann – das Gegenteil ist der Fall.” (Q)

Wie ein Mantra wird „Technologieoffenheit“ von manchen Parteien wiederholt. Für das Kontext-Institut verbirgt sich hinter solchen Worthülsen eine bewusste Verschleppungstaktik, die darauf abzielt, „den Status quo abzusichern, ohne notwendige strukturelle Veränderungen anzustoßen“. Denn häufig ist man dabei “offen” für Technologien in den Vordergrund gestellt, die noch nicht marktreif oder in der Anwendung ineffizient sind – wie E-Fuels oder „grünes“ Gas.

Die Folgen: Wirklich schon einsatzbereite Technologien kommen nur langsam voran und werden nicht ausreichend gefördert. Wer auf das Wasserstoffauto irgendwann für alle wartet, verschläft den dringenden Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel und von E-Ladestationen heute. Katja Diehl, Mobilitätsexpertin, fordert daher: “Irgendwann muss die Technologieoffenheit auch in eine Entscheidungsfreude kippen.”

Technologische Entwicklungen spielen eine zentrale Rolle im Klimaschutz. Aber wir können und müssen nicht auf eine Wundertechnologie warten, die uns retten wird. E-Mobilität, Wärmepumpen, Windräder und PV-Anlagen sind in vielen Bereichen schon einsatzbereit.

Taktik 6: “Fossile Brennstoffe sind Teil der Lösung”

„Während der Energietransformation werden fossile Energieträger eine zwar abnehmende, aber weiterhin wesentliche Rolle spielen, um den Energiebedarf zu decken, die Versorgung sicherzustellen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten." (Q)

Die Klimakrise ist das Ergebnis der massiven Verbrennung fossiler Brennstoffe seit der industriellen Revolution. Es ist dringend notwendig, sich von dieser Praxis zu verabschieden. Dennoch argumentieren einige, dass fossile Brennstoffe – insbesondere Gas – Teil der Lösung seien.

Doch während „Brückentechnologien“ wie Gas vor einigen Jahrzehnten noch Sinn ergeben hätten, um die schmutzigere Kohle zu ersetzen, ist es dafür zu spät. Wir haben keine Zeit mehr. Fossile Brennstoffe müssen direkt, schnell und vollständig ersetzt werden – auch der Gas-Ausbau muss aufhören und sein Ende eingeleitet werden. Investitionen in fossile Energieträger halten diese künstlich am Leben und verschleppen den notwendigen Ausstieg.

Unser Glück: Es gibt bereits heute technische Alternativen. Dass ein Umstieg auf erneuerbare Energien große Herausforderungen mit sich bringt und einen geregelten Übergang braucht, ist unumstritten. Doch wer Desinformation als Vorwand nutzt, um langfristig an fossilen Brennstoffen festzuhalten, geht zu weit.

Taktik 7: “Die Rechnung zahlen die Armen”

„Frau Gewessler [hat] uns allen ja auch noch die progressive CO₂-Steuer aufgehalst, und die steigt [...] automatisch und macht Treibstoffe abermals teurer. Wir sagen ganz klar: es dürfen [...] nicht ausschließlich der Verkehr und die Autofahrer zur Kasse gebeten werden.“ (Q)

Die Klimakrise ist zutiefst ungerecht, denn sie trifft die Ärmsten am härtesten. Es ist daher nicht nur wichtig, dass Klimapolitik gemacht wird, sondern auch wie.

Maßnahmen wie die CO₂-Steuer, die klimaschädliches Verhalten verteuern, treffen einkommensschwächere Haushalte oft besonders. Ein Auto und seine Tankfüllung frisst bei ihnen viel größere und wichtigere Teile vom Einkommen, aber bei reichen Menschen.

Doch anstatt das als Vorwand für Nichtstun zu nutzen, wäre es notwendig, Maßnahmen von vornherein sozial gerecht zu gestalten und für einen Ausgleich zu sorgen. Denn zu wenig zu tun, trifft die Armen erst recht härter.

Ein Beispiel ist der österreichische Klimabonus aus der Zeit der Grünen Regierungsbeteiligung. All das über die CO₂-Steuer eingezahlte Geld (mehr von den reicheren Menschen, weniger von den ärmeren) wurde an alle Menschen (alle gleich viel) zurück verteilt. Die Steuer würde laut Plan jährlich teurer, der Klimabonus deshalb auch höher. Obwohl er verbessert werden hätte müssen, machte er die Steuer unter dem Strich gerechter. Doch anstatt ihn zu schützen und auszubauen, wurde er gestrichen. Genau die, die Klimapolitik gerne ausbremsen und dafür soziale Gerechtigkeit vorschieben, haben das getan.

Aber wenn Klimapolitik dann wirklich sozial ungerecht gemacht wird, wird sie auch unpopulär und schwieriger durchzusetzen. Die Bremser:innen und Profiteure freut das. Alle anderen - besonders die finanziell Schwachen - verlieren.

Taktik 8: "Das zerstört die Wirtschaft"

"Klimapolitik darf nicht zur Standortpolitik gegen Europa werden." - (Q)

Klimaschutz sei zu teuer und schade der Wirtschaft. So wird oft argumentiert, um Maßnahmen zu verzögern. Doch bleiben sie aus, passiert genau das, wovor gewarnt wird: wirtschaftlicher Schaden. Extremereignisse wie Hitzewellen, Überschwemmungen oder Dürren verursachen bereits heute erhebliche Kosten. Laut dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung könnten die wirtschaftlichen Schäden schon bis 2050 fünfmal so hoch sein, wie es die Investitionskosten für mehr Klimaschutz wären.

Während klare gesetzliche Vorgaben als Bedrohung dargestellt werden, ignorieren vor allem die konservativen und rechten Kritiker:innen, dass gesetzliche Rahmenbedingungen notwendig sind, um für Planungs- und Investitionssicherheit bei Unternehmen zu sorgen. Auch die wirtschaftlichen Vorteile einer starken Klimapolitik bleiben oft unerwähnt. Wie das Kontext-Institut hervorhebt: „Klimafreundliche Investitionen kurbeln Innovationen an, steigern die Wettbewerbsfähigkeit und senken die enormen Kosten, die durch die Klimakrise selbst entstehen.“ Sie haben also direkte, positive Auswirkungen auf Beschäftigung und Wohlstand.

Taktik 9: "Es ist zu spät zum Handeln"

"Die CO₂-Ziele für 2030 und 2035 zu erreichen, ist in der heutigen Welt einfach nicht mehr machbar." (Q)

Im Kampf gegen die Klimakrise zählt jedes Zehntel-Grad, das vermieden werden kann. Wenn Interessensgruppen argumentieren, es sei ohnehin schon zu spät, ist das Strategie. Dieses Phänomen ist in der Debatte um das Verbrennerverbot ab 2035 gut zu beobachten. Obwohl E-Mobilität klar der nächste Schritt sein muss, fordern Teile von Politik und die Lobby von fossilen Industrien ein Festhalten am Verbrenner. Sie stellen die Transformation als unlösbares Problem dar, um ihr eigenes Nichthandeln zu legitimieren.

Die Argumente dienen dazu, noch ein paar Profite zu sichern und dringend notwendige Maßnahmen zu verschleppen. Langfristig schadet diese Kurzsichtigkeit der eigenen Branche, die den Anschluss an China verliert. Auch wenn die Ziele große Anstrengungen erfordern – zu spät ist es noch nicht. Aber je später wir handeln, desto schwieriger, schlimmer und unmenschlicher wird die Situation.

2024 war das erste Jahr, in dem das 1,5 Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens überschritten wurde. Viele Folgen der Klimakrise spüren wir schon heute. Viele weitere sind nicht mehr zu vermeiden. Also eh schon wurscht? Nein! Es gilt schnell und entschlossen zu handeln, wie das Kontext-Institut betont. Und wie meine Kollegin Lisa Wohlgenannt so schön geschrieben hat: “Auch, wenn wir schon viel verloren haben, gibt es noch viel zu retten”.