Schwimmbad-Verbot: Wie Empörung Rechte immer stärker macht

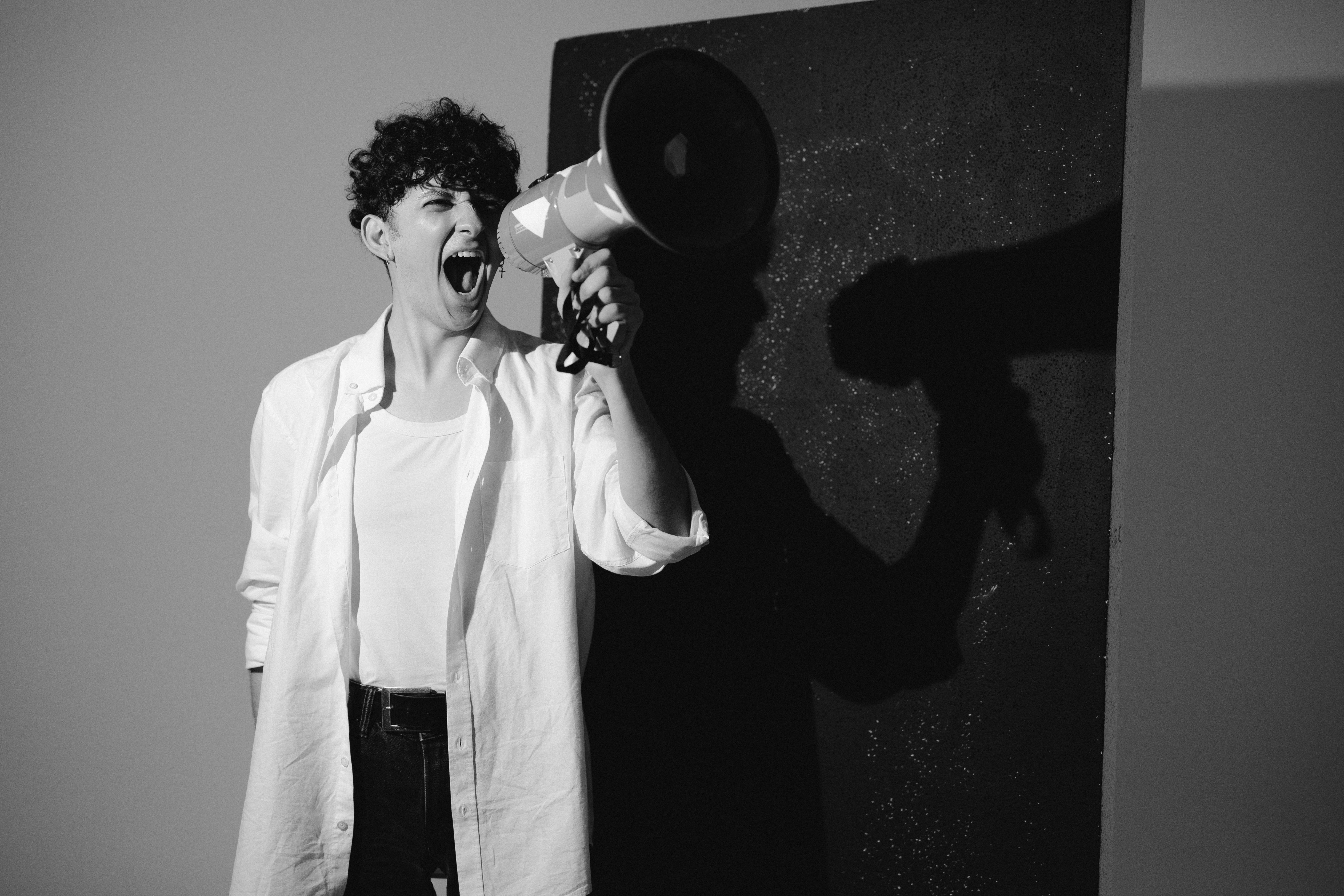

Die Empörung kommt zuverlässig. Ein Satz, eine Zahl, eine zugespitzte Behauptung und schon laufen die sozialen Medien heiß. Empörung ist hier der wichtigste Treibstoff. Das hält Themen in den Timelines und verlängert die Halbwertszeit von Aussagen, die ohne Resonanz längst verschwunden wären. Rechte Akteure wissen das. Sie setzen auf die Mechanik der Skandalisierung. Ihr Kalkül ist so simpel wie wirksam: Jede Entrüstung vergrößert ihre Reichweite und damit ihre Sichtbarkeit.

So auch im jüngsten Fall: Eine angebliche Umfrage behauptet laut FPÖ, die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher wolle “keine Ausländer in den Bädern”. Ob diese Zahl überhaupt belastbar ist, spielt eigentlich keine Rolle (sie ist es übrigens nicht). Denn hier geht es nicht um Erkenntnis, sondern um Verschiebung des öffentlichen Diskursfensters.

Die FPÖ verschiebt das Fenster

Die Kommunikationswissenschaft kennt dafür ein Bild: das Overton-Fenster. Es beschreibt den Bereich öffentlicher Debatten, also das, was in einer Gesellschaft als sagbar und diskutierbar gilt. Innerhalb des Fensters liegen die Positionen, die als legitim oder zumindest als verhandelbar wahrgenommen werden. Außerhalb liegen jene, die so extrem erscheinen, dass sie keine Rolle in der politischen Öffentlichkeit spielen. Das Kalkül der Rechten ist, dieses Fenster in Richtung ihrer Positionen zu verschieben.

Wie geht das? Indem man Grenzverletzungen inszeniert. Zuerst wirkt eine Aussage schockierend und provoziert Empörung. Wird sie aber oft genug wiederholt, zitiert, kritisiert, erscheint sie Stück für Stück immer weniger radikal. Sie wandert vom extremen Rand des Diskurses langsam in seine Mitte. Was gestern noch undenkbar war, wird heute als umstritten behandelt und ist morgen schon eine ganz normale Position. Genau darum sind Empörungswellen so wertvoll für jene, die sie auslösen. Sie erledigen das schwere Geschäft der Normalisierung radikaler Positionen.

Empörung schürt das Feuer

Medienforschende nennen das den “Sauerstoff der Verstärkung”. Und genau hier liegt die Falle. Wer reflexartig teilt, um sich zu entrüsten, bläst Luft in das Feuer, das er eigentlich löschen wollte.

Dazu kommt: Zahlen entfalten in politischen Debatten eine eigene Autorität. Prozentangaben wirken sachlich, nüchtern, objektiv. Doch eine Zahl ohne Angaben zu Auftraggeber, Stichprobe oder Fragewortlaut ist keine zitierte Umfrage, sondern Propaganda.

Wie entziehen wir der Empörungspolitik also ihren Nährboden? Die Antwort ist klar: durch Nüchternheit, nicht durch Lautstärke. (Wer das im Detail wissen will, dem seien die Bücher von Ingrid Brodnig ans Herz gelegt.)

Wie wir nicht auf die Empörung aufspringen

Erstens: Wer reagiert, sollte die Erzählung nicht wiederholen, sondern die Fakten in den Vordergrund stellen. Wer die Sprache wiederholt, verschiebt das Koordinatensystem selbst dann, wenn er widerspricht. Die Kommunikationsforschung empfiehlt das „Truth Sandwich“: Fakten benennen, die Provokation einordnen, Fakten wiederholen. Damit bleibt der Blick auf die Tatsachen gerichtet, nicht auf die Erregung.

Zweitens: Prebunking. Wir müssen offenlegen, wie diese Rhetorik funktioniert, um den Diskurs Stück für Stück dagegen zu immunisieren. Das bedeutet klarzumachen, dass Umfragen ohne Transparenz, zugespitzte Einzelfälle oder markige Sprüche bewusst als Köder eingesetzt werden. Studien zeigen: Menschen sind weniger anfällig für Desinformation, wenn sie die Methode vorher kennen. Wer versteht, dass er mit einem Lockangebot konfrontiert ist, schluckt den Köder seltener.

Drittens: Standards einfordern. Statt Empörung genügt eine einfache Nachfrage: Wo sind die Daten? Wer auf belastbare Informationen besteht, entzieht manipulativen Zahlen ihre Wirkung.

Nicht Schweigen, sondern richtig Sprechen

Das wirksamste Gegenmittel ist die Rückkehr zum Offensichtlichen. Öffentliche Räume gehören allen. Regeln gelten für alle. Demokratie lebt nicht von Ausgrenzung. Wer das betont, verschiebt das Fenster zurück.

Oft lautet der Vorwurf: Schweigen ist keine Lösung. Und das stimmt. Es geht aber nicht um Schweigen, sondern um eine andere Art des Sprechens. Um eine Kommunikation, die den Köder links liegen lässt und den Mechanismus dahinter offenlegt. Eine Kommunikation, die Fakten, Normen und Grundsätze in den Vordergrund rückt. Eine Kommunikation, die nicht der Empörungswelle hinterherläuft, sondern den Boden bereitet, auf dem demokratische Normalität wieder selbstverständlich wirkt.

Am Ende geht es um Selbstbeherrschung. Nicht jeder Köder muss geschluckt werden. Nicht jede Empörung verdient eine Reaktion. Demokratie wird nicht am lautesten verteidigt, sondern am klügsten.