Wie die Stadt zum Feind für Wohnungslose wird

Der Himmel ist blitzblau. Der Praterstern ist gar nicht voll, der morgendliche Ansturm schon vorüber. Für die meisten Menschen ist es ein Verkehrsknotenpunkt. Für andere ist es das Wohnzimmer. Das war es auch für Martin, als er einst wohnungslos war. Heute erzählt er bei Touren anderen davon, wie das war. Und was sich geändert hat. Der Praterstern etwa, wurde auch zum Paradebeispiel für das, was Martin “menschliche Taubenabwehr” nennt.

Expert:innen nennen es “hostile architecture” oder feindliche Architektur. Der öffentliche Raum wird dabei so gestaltet, dass er bestimmte gesellschaftliche Randgruppen vertreibt. Und das hat viele Gesichter.

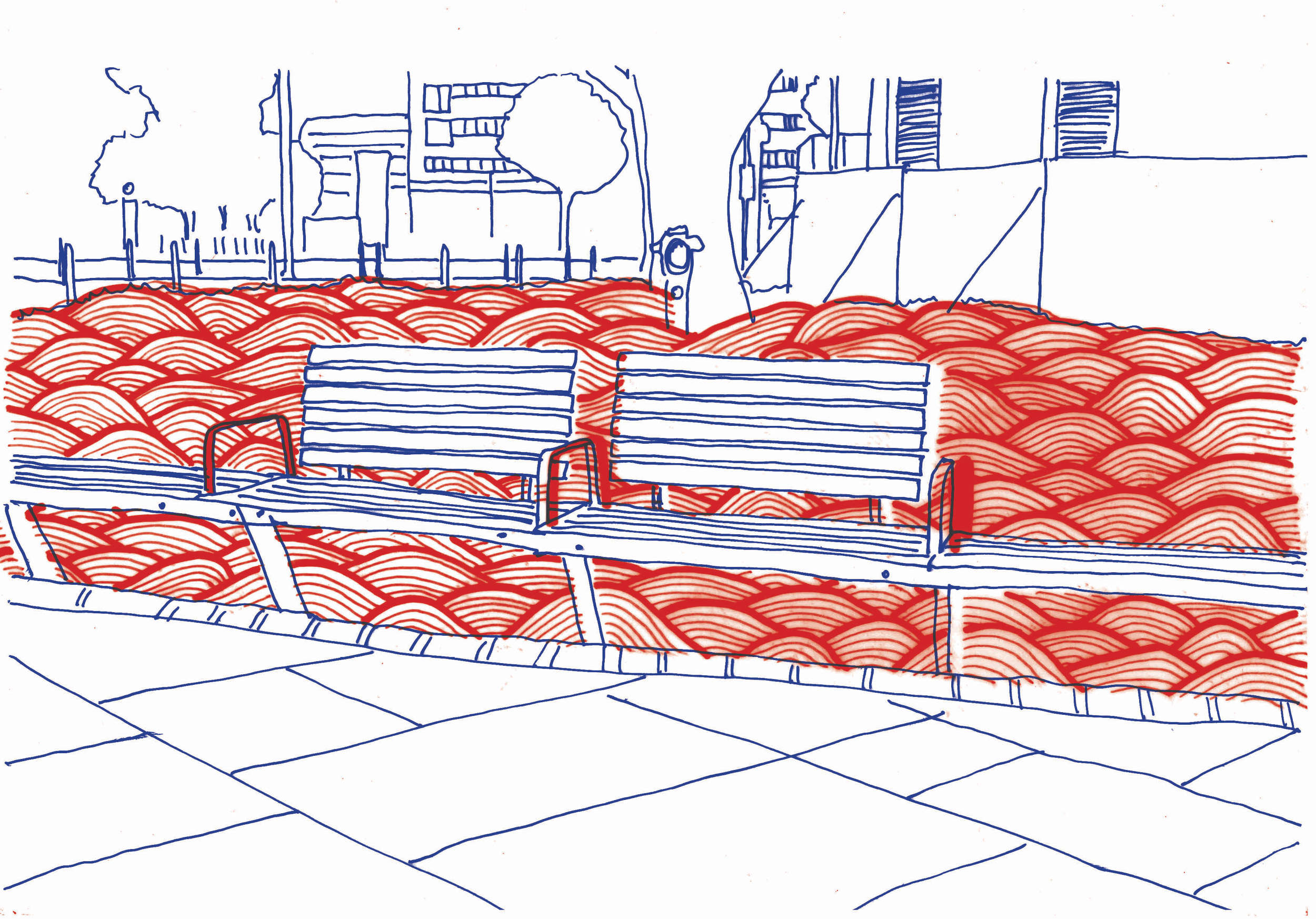

Martin sind damals als Erstes die Mittellehnen auf Bänken aufgefallen. Zuerst hat er das für einen Trend gehalten. “Dann hat mich ein Freund gefragt, ob ich eigentlich blöd bin”, erzählt er, “schließlich ist es offensichtlich dafür gedacht, um Menschen vom Schlafen darauf abzuhalten”. Denn diese Bänke lassen das nicht zu – anders als aufrecht sitzen kann man darauf nicht.

Mit Mittellehnen hat es also angefangen. Und damit noch längst nicht aufgehört. Am Praterstern findet man die ganze Palette. Um die Bäume schließen sich kreisförmige Bänke. Die Sitzflächen sind angewinkelt, wer sich da niederlässt, rutscht ab. “Liegen können hier höchstens Seitenschläfer”, meint Martin. Die großen runden Steine bei der kleinen Grünfläche sind sowieso viel zu glatt. Schon das Sitzen erfordert Balance. “Das ist menschenunwürdig”, findet Martin.

Wir gehen vom Bahnhofsvorplatz durch die Unterführung. Dort hat ein Mistkübel nur einen schmalen Schlitz. Etwas darin entsorgen kann man. Nach Entsorgtem suchen – etwa Essen oder nicht ganz abgebrannten Tschick-Stummel – kann man aber nicht. Die Hand passt nicht hinein, zeigt Martin. “Schon schlimm, dass man uns sogar den Müll nicht gönnt”, meint er.

Im Bahnhof selbst gibt es sowieso kaum Sitzmöglichkeiten. Obdachlose Menschen werden regelmäßig von den Treppen verscheucht. Auch die Bänke auf den Bahnsteigen sind durch Schlitze oder Lehnen getrennt. Liegen kann man auch auf ihnen nicht.

Dann gibt es noch die gläsernen Wartehäuschen auf den Bahnsteigen, die vor Wind und Kälte schützen sollen. Aber der pfeift durch. Martin zeigt auf die Gummidichtungen. Jeweils fehlt oben und unten ein gutes Stück. Ob da Gummi gespart wurde, fragt sich Martin. Oder soll das verhindern, dass Obdachlose dort schlafen, wenn ihnen kalt ist?

Als der öffentliche Raum neoliberal wurde

Die Umgestaltung des Pratersterns ist recht neu – feindliche Architektur gibt es aber schon lange. Sie kam im Gleichschritt mit der Neoliberalisierung der Städte seit den 1980er-Jahren, erklärt Alexander Hamedinger. Er ist Professor für Soziologie am Institut für Raumplanung an der TU Wien.

Städte werden seither immer weniger als gemeinschaftlicher Wohnraum, sondern immer mehr als Unternehmen betrachtet. Ihre Gestaltung ist an Wirtschaftlichkeit ausgerichtet, das ökonomische Ziel stehe über allen anderen.

Das Außenbild der Stadt soll für Tourist:innen und Konsument:innen attraktiv sein. Der öffentliche Raum vermarktet. Bestimmte soziale Gruppen sind dann nicht mehr erwünscht und werden verscheucht.

Das macht etwas mit denen, die davon betroffen sind. “Die Stadt gibt Geld dafür aus, damit ich mich schleiche”, meint Martin, “wenn dir das bewusst wird, tut das weh. Du wirst wie Dreck angeschaut.“

Die inszenierte Unsicherheit

“Ein Stadtplanungsprozess ist immer auch ein politischer Prozess”, erzählt der Forscher. Damit Menschen da mitmachen, muss man vielen von ihnen vorher das Gefühl geben, dass es sein muss – etwa indem Unsicherheit inszeniert wird. Das tun oft Medien oder Politiker:innen.

“Damit wird politisches Kleingeld gemacht”, sagt Hamedinger. “Da wird mit der Kamera durchgegangen und gesagt: Ja, da fühlt man sich unwohl. Diesen medialen Diskurs darf man nicht vernachlässigen. Die klassischen Medien leisten ihren Beitrag zu dieser Inszenierung.”

Beispiele sind für ihn der Bezirk Favoriten oder der Karlsplatz. Den kennt er als TU-Professor schon lange. “Der galt lange als Drogen-Hotspot, bis eine Umgestaltung initiiert wurde”, erklärt er, “und meiner Ansicht nach vor dem Hintergrund, die Szene zu verschieben und zu verdrängen. Das ist nie eine Lösung.”

Und die Verschiebung nimmt kein Ende. “Vom Karlsplatz wanderten viele obdachlose Menschen zum Praterstern oder zu anderen Orten”, erzählt Martin. Mit der Umgestaltung des Pratersterns wiederholte sich das. Heute versammeln sich hier kaum noch suchtkranke und obdachlose Menschen. Sie haben sich auf andere Plätze in der Stadt aufgeteilt. Übrig ist nur noch ein kleiner, harter Kern.

“Am liebsten sollte es sie halt nicht geben, die Obdachlosen”, sagt Martin, “denn wir leben in einer Kultur, die dir sagt: Wenn du nicht reich bist, bist du nichts wert. Und wer ist weniger reich als ein Obdachloser?”

Das Problem sind nicht nur die Sitzmöbel

So kommt es, dass menschenfeindliche Architektur überall ist. Auf Wiesen stehen kleine Tafeln, die das Liegen oder Fußballspielen untersagen. An anderen Orten ist der Alkoholkonsum verboten. Eva Schmolmüller, Projektassistentin im Forschungsbereich Soziologie an der Raumplanung der TU Wien, denkt da auch an polizeiliche Schutzzonen. Dort hat die Polizei besondere Befugnisse. Sie kann Personen leichter durchsuchen oder verweisen. Die einen fühlen sich dadurch sicherer, die anderen werden verdrängt.

Vor öffentlichen Gebäuden oder in Unterführungen wird oft klassische Musik in Dauerschleife abgespielt, weil die von wohnungslosen Menschen angeblich nicht gemocht wird. “Dieses Vorurteil bestätigt sich nicht”, sagt Schmolmüller, “oder der Bedarf ist einfach höher als die Störung durch die Musik.”

Oft geht es um die Gesamtgestaltung, erklärt Hamedinger. Von Straßenlaternen hell beleuchtete Wiesen, zurückgestutztes Gebüsch: Wenn ein Ort von allen Punkten einsehbar ist, können sich wohnungslose Menschen nicht zurückziehen. Ihr Wohnzimmer wird überwacht. Keine Nischen, kein bisschen Privatsphäre.

“Alles ist kontrollierbar”, sagt er, “entweder von der privaten Überwachungsfirma oder der Exekutive.” Das betrifft nicht nur obdachlose Menschen. “Auch Jugendliche brauchen oft Plätze, an denen sie keiner Übersichtlichkeit ausgeliefert sind”, sagt Schmolmüller, “Orte, an denen sie zusammensitzen können, quatschen, sich ausprobieren. Und zwar ohne exponiert zu sein.”

Es stellt sich die Frage, wer versucht in der Stadtentwicklung etwas zu verändern. Oft steckt auch gar kein großer Plan dahinter, sagt Schmolmüller: “Umgestaltung passiert auch oft auf Zuruf. Wenn sich Anrainer:innen wegen Lautstärke oder Vermüllung beschweren, wird Infrastruktur punktuell entfernt. Und zwar ohne, dass es eine Planung gibt.” Wird eine Bank entfernt, ist das die brutalste Form von feindlicher Architektur. “Dann wurde keine Gestaltung gemacht”, so Schmolmüller, “und damit die schlimmste Gestaltung.”

Spannungsfeld der Perspektiven

Ganz verallgemeinern lässt sich das alles aber auch nicht. “Da gibt es ein Spannungsfeld”, meint Schmolmüller. “Es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Die können von ein und derselben Gestaltung mal profitieren, mal gestört werden”.

So gibt es Menschen, die sich in unübersichtlichen Räumen unwohl fühlen. Besonders für Frauen sind oder wirken dunkle Gassen oder verwinkelte Parks nicht sicher. “Da stellt sich die Frage: Wem nutzt Übersichtlichkeit? Wem schadet sie?”, fragt Schmolmüller. Dasselbe bei den Bänken: Für ältere Menschen sind Armlehnen hilfreich, um leichter aufstehen zu können. Martin versteht das. “Dafür gibt es ja auch die Armlehnen an den Seiten”, meint er. Aber eine Mittelarmlehne würde es nicht brauchen.

Wenn der Raum gestaltet wird, sollten die unterschiedlichen Gruppen deshalb eingebunden werden.

Gestaltung für die vielen

So wie beim Schwedenplatz, der umgebaut werden soll. Dort wurde vorher eine Sozialraumanalyse gemacht. Und sich im Zuge dessen auch mit den Interessen und Wünschen der wohnungslosen Menschen, die sich dort aufhalten, auseinandersetzt, erklären Hamedinger und Schmolmüller. Das Resultat? Das lässt noch auf sich warten.

Ein Beispiel lässt sich am Reumannplatz nehmen, meint Schmolmüller. “Bei dessen Umbau gab es einen Beteiligungsprozess, der auch die verschiedenen Auswirkungen für Männer und Frauen berücksichtigt hat”, erklärt sie. Und das funktioniere. Dort gebe es ein Nebeneinander von Menschen, die den Platz mit unterschiedlichen Bedürfnissen unterschiedlich nutzen. Das hat natürlich auch mit der räumlichen Größe zu tun, meint sie. Die Wege sind weitläufig. Niemand wird zwingend miteinander konfrontiert. Dazu kommen die Angebote: Kinderspielplatz, Fußballfläche, Märkte und Begrünung. Und eben viele Sitzmöglichkeiten.

Von Wohnungen und Empathie

Am Ende fragen wir auch Martin nach einem Positivbeispiel. “Mahü”, sagt der. Denn auf der Mariahilferstraße gibt es große, breite Bänke, auf denen man gut liegen kann. Bänke, ohne Mittelarmlehne. Er hofft, dass die noch länger bleiben.

Natürlich ist es damit nicht getan. Denn das, was wohnungslose Menschen eigentlich am dringendsten brauchen, ist eine Wohnung. Das Projekt “housing first österreich” hatte sich das zum Ziel gesetzt. Aber sie nicht noch aktiv zu vertreiben, sollte das Mindeste an Respekt sein.

Martins Schlusswort ist Empathie. “Wir werden darauf gedrillt: Schau auf dich und die deinen. Das Ausland fängt vor der Haustür an. Dann ist es kein Wunder, dass sich keiner um einen Obdachlosen schert, der am Boden liegt im Winter”, sagt er, “Es gibt zwar auch Leute, die das Kältetelefon anrufen. Aber da sind sicher schon 15 Leute an dir vorbei gegangen, bis jemand das Telefon zur Hand nimmt.”

Kältetelefon Wien: Kältetelefon: Caritas Wien