Ausbeutung im Medizinstudium? Warum sich ärmere Studierende kaum leisten können, gut bezahlte Ärzte zu werden

In der Erstversorgung der Wiener Krankenhäuser tummeln sich alle möglichen Arten medizinischer Notfälle. Der eine Patient klagt über Schwindel, die nächste hat sich bei einem Sturz das Handgelenk verletzt. Dem dritten näht Julia eine Wunde zu. Ihre Finger bewegen sich rasch, denn Zeit ist rar und Versorgung brauchen viele. „Der wurde jetzt übrigens Covid-positiv getestet“, ruft die Krankenschwester und deutet auf den Patienten, dem sich Julia gerade widmet.

Rund 1.600 Studierende absolvieren laut der ÖH der Medizinischen Universität Wien derzeit österreichweit in medizinischen Einrichtungen das Klinisch-Praktische Jahr. Dabei übernehmen sie systemerhaltende Tätigkeiten, die gerade in Zeiten drohender Überlastungen durch Covid-19 umso wichtiger sind.

Trotzdem erleben die Studierenden viele Benachteiligungen. Sie erhalten oft zu wenig Schutz vor dem Virus, haben kaum Anrecht auf Erholung und die Entlohnung ihrer Arbeit ist so gering, dass sie oft nur durch die finanzielle Unterstützung der Eltern oder andere Angehörige möglich ist. Studierende sprechen von “Ausbeutung”. Und auch deshalb haben Menschen aus einkommensschwächeren Familien nur geringe Chancen, Medizin zu studieren.

Das verflixte Klinisch-Praktische Jahr

Julia (Name geändert) studiert im sechsten Jahr Medizin. Damit hat sie den theoretischen Teil ihrer Ausbildung bereits vollständig absolviert. Auch ihre Diplomarbeit hat sie schon geschrieben. Dieses Jahr macht sie das Klinisch-Praktische Jahr in einem der Lehrkrankenhäuser Wiens. In welcher Einrichtung Julia genau arbeitet, möchte sie nicht verraten. Sie möchte vermeiden, Ärger mit den Vorgesetzten zu bekommen, bevor sie im kommenden Frühsommer ihre Ausbildung abschließt.

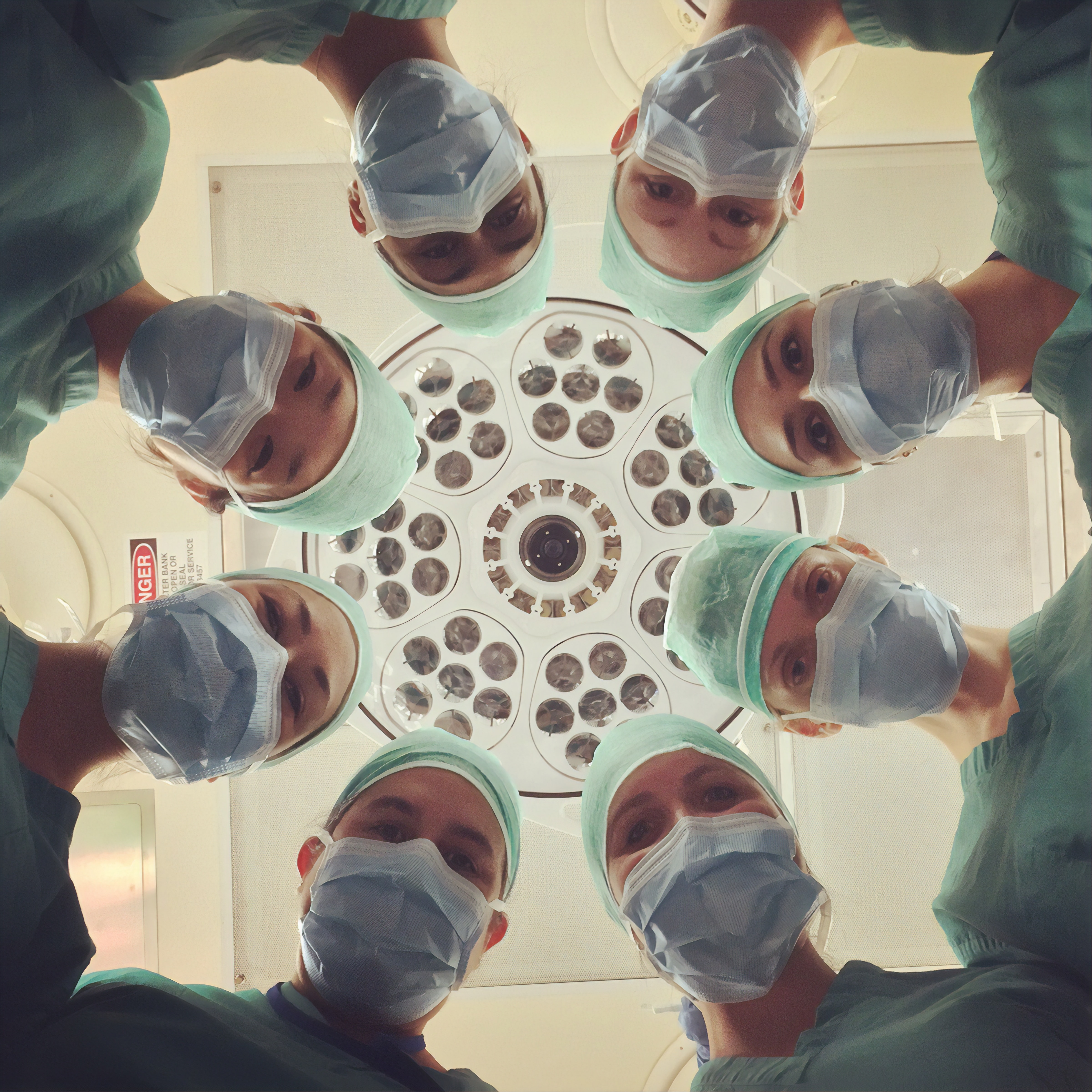

Zu den Lehrkrankenhäusern zählen beispielsweise das Wiener AKH, das Lorenz Böhler Unfallkrankenhaus oder die Klinik Hietzing. Dort leisten Studierende wie Julia erste Hilfe in der Notaufnahme, stellen Verdachtsdiagnosen aus oder nehmen Blut ab. Sie unterstützen bei Operationen, begleiten die Visite und helfen bei anfallenden Nachbehandlungen aus. Ihre Aufgaben umfasst viele ärztliche Tätigkeiten. Dennoch sind die Konditionen, zu denen sie arbeiten, um einiges schlechter als die der fertigen ÄrztInnen.

„Inoffizielle“ Überstunden

Laut der Ausbildungsvereinbarung sollen sie 35 Stunden pro Woche arbeiten. In der Realität arbeiten sie oft bis zu 50 Stunden, erzählt Julia. Dafür bekommen sie etwa 550 Euro netto. Auf Urlaub haben die Studierenden in ihrem gesamten Praktikumsjahr kaum Anspruch und auch die Tage für den Krankenstand sind limitiert. Alle vier Monate sind zehn Fehltage vorgesehen. Die gelten für Urlaub genauso wie für Krankenstand. Eine Ausnahme bildet nur eine Covid-19-Infektion. Dann ist ein längerer Krankenstand legitim. Nur dann, betont Julia.

Obwohl die NachwuchsärztInnen nahezu täglich Kontakt mit Covid-19-PatientInnen oder solchen, die noch nicht getestet wurden, haben, werden sie von den Lehrkrankenhäusern nur wenig geschützt. Zu Beginn der Pandemie mangelte es an ausreichender Schutzkleidung und an genügend Mund-Nasen-Schutzmasken. Nun fehlen auch Impfungen für Studierende, erzählten uns mehrere von ihnen. Das bestätigt auch die ÖH Med Wien. Gabei haben gerade die Studierenden auf Stationen mit Covid-19-Kontakt laut dem nationalen Impfgremium höchste Priorität.

Schwache rechtliche Stellung

Wäre Julia eine normale Angestellte, wären die Bedingungen nicht legal. Weil die Studierenden aber nur eine Ausbildungsvereinbarung mit den Kliniken haben, haben sie keinen rechtlichen Anspruch auf ausreichend Schutzmaßnahmen oder eine höhere Entlohnung.

Junge Menschen, die angesehe und gut bezahlte ÄrztInnen werden wollen, können sich das notwendige Medizinstudium oft nicht leisten. Zwei von drei Studierenden finanzieren sich laut der Studierenden-Sozialerhebung 2019 durch eine eigene Erwerbstätigkeit ihr Leben. Im Durchschnitt tragen Studierende monatliche Kosten von € 1.016,-. Auszubildende im Klinisch-Praktischen Jahr müssen neben ihrem Einkommen durchschnittlich noch fast 500 Euro aus anderen Quelle auftreiben, um ihre Existenz zu sichern.

Für einen Nebenjob , ist neben dem einjährigen Vollzeitpraktikum (und seinen inoffiziellen Überstunden) aber keine Zeit, merkt Julia an. Dieser Meinung ist auch Johannes Schmid von der ÖH MedUni Wien. „Das ist weder den Studierenden, noch den von ihnen behandelten PatientInnen zumutbar“, erklärt er. Nach dem intensiven Arbeitstag nochmals arbeiten zu gehen, würde für eine derartige Übermüdung unter den Studierenden sorgen, dass schließlich auch PatientInnen unter einer schlechteren Behandlungsqualität leiden könnten.

Ungerechtes Medizinstudium

Bildung ist in Österreich ungerecht verteilt, weil sie „vererbt“ wird. Besonders Studierende, deren Eltern niedrige Bildungsabschlüsse haben, bekommen meistens weniger finanzielle Unterstützung von Zuhause. Sie sind somit finanziell oft von einem eigenen Nebenjob abhängig.

Die niedrige Entlohnung im Klinisch-Praktischen Jahr nimmt Menschen aus bildungsfernen Familien die Möglichkeit das Medizinstudium zu absolvieren und verstärkt die vorherrschende, ungerechte Verteilung der Bildungsabschlüsse. Wohl nicht zufällig stammen Medizinstudierende häufig aus Ärztefamilien. Der Anteil aus Nicht-Akademikerfamilien im Studium sank in den vergangenen Jahren sogar, obwohl ohnehin schon vor diesem Rückgang fast 3 von 4 Studierenden aus Akademikerhaushalten stammten. Das Studium gilt als besonders “exklusiv”.

Julia hat Glück. Ihre Eltern sind AkademikerInnen und können es sich leisten, ihr monatlich ausreichend Geld zu überweisen, sodass für ihre Kinder trotz des geringen Einkommens im Klinisch-Praktischen Jahr genug Geld zum Leben übrigbleibt.

Beschwerden häufen sich

Auch an der Medizinischen Universität Wien steht man den Umständen, die in vielen Lehrkrankenhäusern vorherrschen, kritisch gegenüber. In Verträgen zwischen den Lehrkrankenhäusern und der Universität ist geregelt, dass Studierende hinsichtlich der Schutzmaßnahmen wie feste MitarbeiterInnen zu behandeln sind, erklärt Johannes Schmid von der ÖH Med Wien. „Trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Uni gibt es nach wie vor Abteilungen, die die Vereinbarungen nicht einhalten.“ Die Beschwerde-Emails von Studierenden an die Lehrkrankenhäuser, an die ÖH und an die MedUni häufen sich.

„Wir sind mit den Lehrkrankenhäusern in engem Kontakt“, erklärt Anita Rieder, die Vizerektorin für Lehre der MedUni Wien und zeigt sich bemüht, die Studierenden ihrer Situation zu unterstützen. „Um anfallende Probleme zu lösen, werden demnach alle Studienangelegenheiten und die Covid-19 Situation betreffend wöchentliche Meetings abgehalten, an denen das Vizerektorat, die ÖH Med, alle zentralen AkteurInnen und Lehrverantwortliche involviert sind.“

Bis die Diskussionen in den Krisenstabsitzungen Früchte tragen, haben der ehemalige Medizinstudent Tom Dablander und sein Team in ihrer Initiative nextgendoctors schon mal konkrete Vorschläge aufgestellt, die dazu beitragen könnten, die den prestigeträchtigen Job als ÄrztIn für alle sozialen Schichten zugänglicher zu machen. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung für das Klinisch-Praktische Jahr, Wohnungs- und Fahrtkostenzuschüsse für praktische arbeitende Studierende oder auch elektronische Arbeitszeiterfassungen um undokumentierte Überstunden zu vermeiden sind nur ein Teil ihrer Forderungen.