Wer darf bleiben, wer muss gehen?

In Österreich geschieht das Erstaunliche bekanntlich in großer Regelmäßigkeit. Dass es passiert, überrascht niemanden. Nur das Tempo, mit dem danach zur Tagesordnung übergegangen wird, beeindruckt jedes Mal aufs Neue.

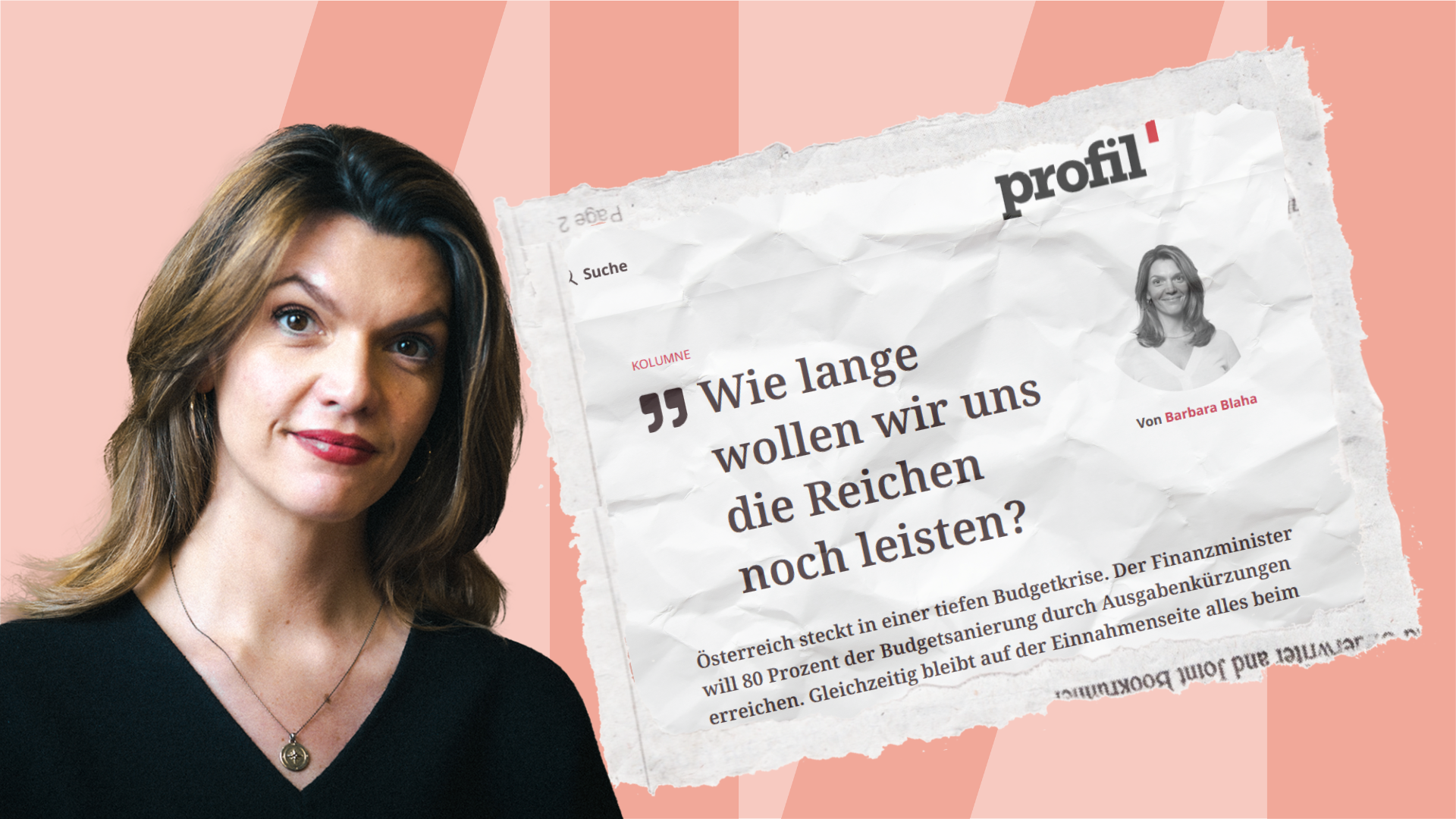

Die fristlose Absetzung meiner Kolumne im profil erfolgte still, sachlich, per E-Mail. Man wolle künftig Kolumnist:innen, die „einigermaßen exklusiv“ für das Haus schreiben. Ich sei, so hieß es mit höflicher Umschreibung, „sehr allgegenwärtig“ – was wunderbar für mich sei, aber eben schwierig fürs Alleinstellungsmerkmal. Es war ein Schlussstrich, gezogen mit ruhiger Hand. Dass bereits Kolumnen bis zum Sommer vereinbart waren? Geschenkt. Nur wenige Tage zuvor hatte ich im profil geschrieben, „wie lange wir uns die Reichen noch leisten wollen“. Danach wollte man sich mich offenbar nicht mehr leisten.

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob ein Medium abhängig ist. Sondern: Wovon.

Nun wäre es naiv, in dieser Entscheidung einen Einzelfall zu erkennen. In Wahrheit ist sie lehrbuchartig. Wer in Österreich journalistisch arbeitet, lernt früh, dass Medien nicht frei sind, sondern eingebettet – in ökonomische Abhängigkeiten, politische Näheverhältnisse, ideologische Gravitationsfelder. Die vielbeschworene „Unabhängigkeit“ der Medien ist weniger ein Zustand als ein Mythos – gepflegt, zitiert, aber selten eingelöst. Medien sind nicht unabhängig. Sie sind abhängig – von Kapital, von parteipolitischem Kalkül, von Eigentümerinteressen. Die entscheidende Frage lautet nicht, ob ein Medium abhängig ist. Sondern: Wovon. Und wie offen und transparent es damit umgeht.

Zur Erinnerung: Als ich vor gut zwei Jahren Kolumnistin beim profil wurde, war das keineswegs Ausdruck überbordender publizistischer Neugier an meiner Arbeit. Vielmehr war es – wie mir damals verschiedentlich aus redaktionsnahen Kreisen berichtet wurde – eine Reaktion auf die Bestellung von Richard Grasl zum Geschäftsführer. Ein ÖVP-naher Medienmanager an der Spitze eines einst linksliberalen Nachrichtenmagazins: Die Sorge, das Blatt könne ins politische Schlingern geraten, war nicht nur extern, sondern auch intern virulent. Die Berufung einer verteilungspolitisch profilierten Kolumnistin diente offenkundig der publizistischen Balance – eine symbolische Rückversicherung gegen den Vorwurf ideologischer Schlagseite.

Inhaltlich gab es an meiner Arbeit über die gesamte Zeit hinweg keine Beanstandung – im Gegenteil: 2023 wurde ich unter die drei meistgeschätzten Kolumnist:innen des Landes gewählt. Eine Würdigung, die weniger mir galt als der Notwendigkeit, ökonomische Macht kritisch zu befragen. Nun, rund zwei Jahre später, ist dieses Anliegen offenbar obsolet. Die Besorgnis über die politische Schlagseite wurde durch Routine ersetzt.

Kontrolle über Medien

Dass im österreichischen Medienbetrieb kein Skandal von Dauer ist, zeigt auch der Fall Rainer Nowak. Als damaliger Chefredakteur der Presse versuchte er nachweislich Einfluss auf Inhalte zu nehmen, die nicht mit dem Spin der ÖVP kompatibel waren. Konsequenz? Ein Rücktritt mit kurzer Halbwertszeit. Nach einer Zwischenstation bei der Krone ist Nowak inzwischen zurück an der Spitze der Presse, als wäre nie etwas gewesen. Als wäre nie etwas gelernt worden.

Das Problem ist dabei nicht moralischer Natur. Es ist strukturell: Wer Kontrolle über Medien hat – direkt oder über Umwege –, kontrolliert, welche Stimmen bleiben - oder wiederkommen - dürfen. Und welche nicht. Wer den Eigentümern nützt, wird eingeladen. Wer sie stört, wird verabschiedet. Die Spielregeln sind nicht geheim – sie werden nur selten ausgesprochen. In der Praxis bedeutet das meist: solange die Bandbreite zwischen marktliberal und wirtschaftsliberal liegt, ist alles in Ordnung. Alles darüber hinaus gilt als Störung. Es geht auch in meinem Fall nicht um Exklusivität. Es geht um Deutungshoheit.

Ich habe keine feste Kolumne in einer österreichischen Tageszeitung. Ich schreibe regelmäßig Analysen, Kommentare und Essays, ja. Aber eine institutionalisierte Kolumne in einem tagesaktuellen Medium? Gibt es nicht.

Franz Schellhorn hingegen, Chef der wirtschaftsliberalen Agenda Austria, seit vielen Jahren fixer Kolumnist im profil, ist auch ständiger Kolumnist der Tageszeitung Die Presse. Seine doppelte Sichtbarkeit wird nicht als Problem, sondern offenbar als publizistischer Mehrwert betrachtet. Man könnte sagen: Es kommt nicht darauf an, wie oft jemand schreibt. Sondern worüber.

Diese Differenz ist nicht zufällig, sondern systemisch. Denn profil gehört – so nüchtern muss man es sagen, zu 100 % dem KURIER, der wiederum mehrheitlich im Besitz des Raiffeisen-Konzerns ist. In diesem Kontext wird deutlich, warum ich gehen musste. Ich habe zu den Themen geschrieben, die im Eigentümerumfeld ungern gesehen sind. In meinen profil-Kolumnen habe ich über Vermögenskonzentration geschrieben, über Steuervermeidung von Großkonzernen und die fehlende Bankenabgabe. Ich habe gefragt, wer unser Steuersystem gestaltet – und für wen. Ich habe die Marktdominanz einzelner Akteure thematisiert, über zu hohe Energiepreise, zu niedrige Löhne und das Verhältnis von Kapital und Demokratie geschrieben. Kurz: Ich habe über Macht geschrieben. Wer darüber schreibt, landet unweigerlich auch bei jenen, die sie ausüben. Und das fällt in Österreich selten unter die Kategorie "nützliche Sichtbarkeit".

Warum es notwendig war, MOMENT.at zu gründen

Der Gründungsvater des profil, Oscar Bronner, formulierte 1970 in der ersten Ausgabe des profil einmal:

„Wir sind der Meinung, dass es in Österreich endlich eine Zeitschrift geben sollte, die intelligente Menschen unabhängig von allen Interessengruppen über die Hintergründe des politischen, kulturellen und sonstigen Geschehens informiert. […] Unsere Aufgabe: nicht Meinung machen, sondern so viel Informationsmaterial liefern, dass sich der Leser selbst ein Urteil bilden kann.“

Ein halbes Jahrhundert später bleibt von diesem Anspruch vor allem die Erinnerung. Und das Wissen darum, wie schnell ein publizistisches Ideal unter dem Druck ökonomischer Wirklichkeiten zur Fußnote werden kann.

Die Erfahrung, aus einem Medium entfernt zu werden, weil man sich beharrlich mit jenen beschäftigt, die in diesem Land über ökonomische Gestaltungsmacht verfügen, ist kein persönliches Drama. Sicher war diese Absetzung keine persönliche Entscheidung – aber eine politische war sie sehr wohl. Und sie erinnert mich daran, warum es notwendig war, MOMENT.at zu gründen: weil es Räume braucht, in denen man nicht höflich hinauskomplimentiert wird, wenn die Analyse zu deutlich auf bestehende Machtverhältnisse zielt. Weil es eine journalistische Stimme braucht, die nicht vorgibt, „objektiv“ zu sein, sondern transparent macht, aus welcher Perspektive sie berichtet – und für wen.