Was ist Faschismus?

Wie ist Faschismus entstanden?

Der Begriff Faschismus stammt vom italienischen Wort “Fascio” (zu Deutsch: “Bündel”) ab. Die Sprache weist auf den Ursprung des Faschismus hin: Historisch betrachtet gilt das italienische Regime unter Benito Mussolini und seiner “Partito Nazionale Fascista” als Vorbild für alle faschistischen Strömungen und Ideen.

Der italienische “Ur-Faschismus”, wie ihn der Autor Umberto Eco getauft hat, nahm nach dem Ersten Weltkrieg Fahrt auf. Italien litt durch den Krieg unter einer Wirtschaftskrise, politischer Instabilität und sozialen Spannungen. Mussolini nutzte - typisch für einen Faschisten - die Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung für seine Propaganda. Der selbsternannte “Duce” (zu Deutsch: Führer) versprach, dass ein Staat unter seiner Autorität wieder Ordnung, Sicherheit und nationale Einheit herstellen werde.

1922 gelangte Mussolini mit dem “Marsch auf Rom” durch angedrohte Gewalt an die Macht. Es folgten 21 Jahre Schreckensherrschaft, die 1943 nach der Invasion durch die Alliierten in Italien endete. Mussolini wurde im Zuge dessen von seiner eigenen Partei gestürzt.

Welche Merkmale zählen zum Faschismus?

Der Faschismus unter Mussolini vereint einen ausgeprägten Führerkult um seinen “Duce”, radikalen Nationalismus und die Ablehnung einer pluralistischen Gesellschaft. Mussolinis Regime wird von Historiker:innen ab 1925 außerdem als totalitärer Staat bezeichnet. Darunter versteht man die absolute Unterwerfung der Bürger:innen unter die politische Herrschaft eines Führers und seiner Partei. Die Faschistinnen kontrollierten alle Bereiche des Lebens (Beruf, Familie, Erziehung, Freizeit, usw.), übten also die “totale” Macht aus.

Meinungs- und Pressefreiheit haben demnach in faschistischen Systemen keinen Platz. Politische Gegner:innen und Minderheiten werden verfolgt und unterdrückt. Denn alles, was “fremd” und “anders” wahrgenommen wird, steht unter dem Verdacht, dem Staat zu schaden.

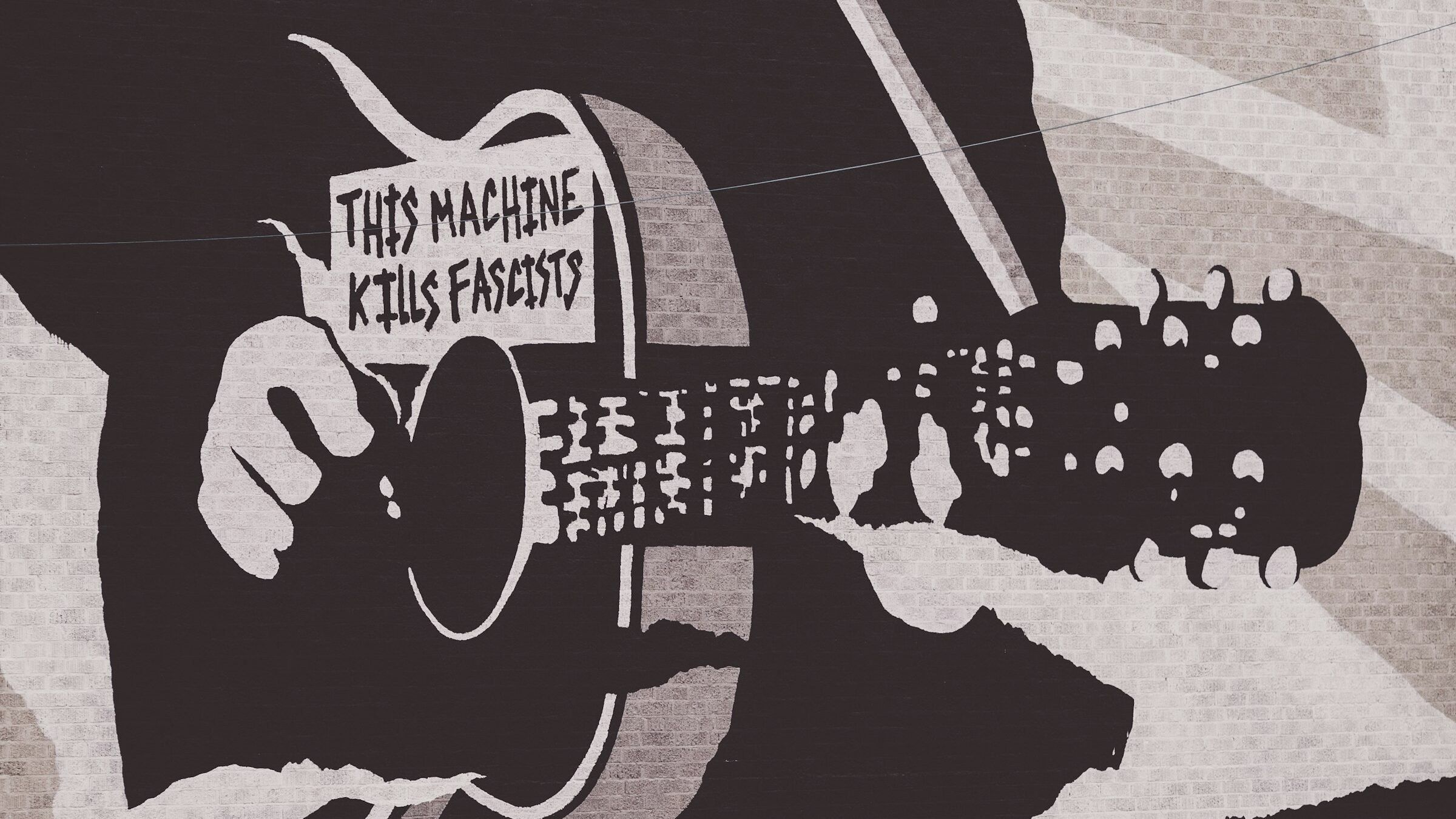

Gewalt und Propaganda gegen Oppositionelle sind im Faschismus alltägliche Werkzeuge zum Machterhalt. Auch Intellektuelle sind den Faschist:innen ein Dorn im Auge: Wissenschaft und gesellschaftskritische Kunst werden durch einfache Parolen und stark emotionale Botschaften ersetzt. Nur die Partei bestimmt, was wahr, richtig und schön ist.

Als weiteres Merkmal des Faschismus gilt eine aggressive und auf Eroberung zielende Außenpolitik (Imperialismus). Mussolini und später auch Hitler verherrlichten den Mythos einer ruhmreichen Vergangenheit der Nation, deren Territorium es zurückzuerobern galt. Das Militär genießt höchsten politischen und sozialen Status und Gewalt wird als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen begrüßt. Stärke und Disziplin gelten als (männliche) Tugenden, Frauen nehmen stets eine untergeordnete Rolle ein und haben sich dem Willen ihrer Männer zu fügen und das Volk als Mütter mit Nachwuchs zu versorgen.

Welche historischen Regime gelten als faschistisch?

Ab Mussolinis Machtergreifung 1922 gab es bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs eine Reihe von Regime, die sich von der faschistischen Bewegung inspirieren ließen. Dazu gehört die spanische Diktatur unter Francisco Franco von 1936 bis 1982, Portugal unter den Diktatoren Salazar und Caetano (bis 1985) oder das ungarische Regime unter Horthy (1944). Auch der deutsche Nationalsozialismus gilt als faschistisches Regime, auch wenn manche Historiker:innen Unterschiede zum italienischen Faschismus ausmachen. Das an Mussolini orientierte, autoritäre österreichische Regime in der Zwischenkriegszeit von 1933 bis 1938 wird ebenfalls oft als Austrofaschismus bezeichnet.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es vor allem in Lateinamerika eine Reihe an Diktaturen, die als faschistoid eingestuft werden, insbesondere Argentinien unter Juan Peron (Peronismus). Das Wort "Faschismus" beschreibt also verschiedene historische Bewegungen und Regime, die natürlich nicht alles genau gleich machten. Das erklärt, wieso es so schwierig ist, eine einheitliche Definition zu definieren.

Was ist der Unterschied zwischen Faschismus und Nationalsozialismus?

Obwohl viele Historiker:innen Faschismus und Nationalsozialismus synonym verwenden, kritisieren andere diese Gleichstellung. Das Dritte Reich fußt in der Theorie ebenso auf Nationalismus und Autoritarismus, was in der Praxis schließlich im totalitären Staat mündet. In “Mein Kampf” erwähnt Hitler seinen “Bruder im Geiste” Mussolini überwiegend mit Bewunderung und Lob. Hitler fügte dem Faschismus allerdings eine besonders extrem rassistische und antisemitische Ideologie hinzu.

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit waren durchaus Teil des italienischen Faschismus. So wurden auch in Italien 1938 Rassengesetze erlassen, die Juden und Jüdinnen in ihren Rechten einschränkten. In den eroberten Kolonien verübte die italienische Besatzungsmacht außerdem Gräueltaten, die dem Charakter eines Völkermords nahe kamen. Einen industriell organisierten Völkermord in Form des Holocaust gab es allerdings nicht. Historiker:innen weisen darauf hin, dass es das NS-Regime verharmlosen würde, die Ideologie des Nationalsozialismus mit den anderen faschistischen Strömungen dieser Zeit gleichzusetzen. Man kann sagen, dass der Nationalsozialismus eine “modifizierte”, noch grausamere Form des Faschismus darstellte.

Wie unterscheiden sich Faschismus und Autokratie?

Faschismus stellt eine politische Ideologie dar, während Autokratie eine Regierungsform beschreibt. Faschismus beruht auf der Grundlage der Idee eines überlegenen Volkes, das in der Nation vereint ist. Eine Autokratie hingegen bezeichnet jede Form autoritärer Herrschaft, bei der Entscheidungen von einer einzigen Person oder kleinen Elite getroffen werden.

Autokratische Regime können aber durchaus ideologisch flexibel sein. Sie können sich beispielsweise auf Religion, Militär oder eine Wirtschaftselite stützen, ohne zwangsläufig nationalistisch oder rassistisch zu sein. Während Faschismus also immer eine Form von Autokratie ist, sind nicht alle Autokratien faschistisch.

Gibt es heute noch Faschismus?

Obwohl heutige politische Systeme schwer mit dem historischen Faschismus zu vergleichen sind, gibt es einige Parteien und Organisationen, die von Wissenschaftler:innen als faschistisch eingestuft werden. Dazu zählen vor allem jene Bewegungen, die der “Neuen Rechten” zugeordnet werden. Da sich heute keine Partei mehr selbst als faschistisch bezeichnet, weil der Begriff gesamtgesellschaftlich in Verruf geraten ist, wird es allerdings schwieriger, faschistische Tendenzen zu identifizieren. Der Philosoph Jason Stanley (Autor des Buchs “Wie Faschismus funktioniert”), vereinfacht den Begriff im MOMENT-Interview daher:

“Was ich Faschismus nenne, sind antidemokratische Bewegungen, die von rechts kommen. Es geht um eine existenzielle Bedrohung für die Demokratie. Diese Bewegungen sind gefährlich. Und das ist, was wichtig ist.”

Welche Beispiele gibt es für “modernen” Faschismus?

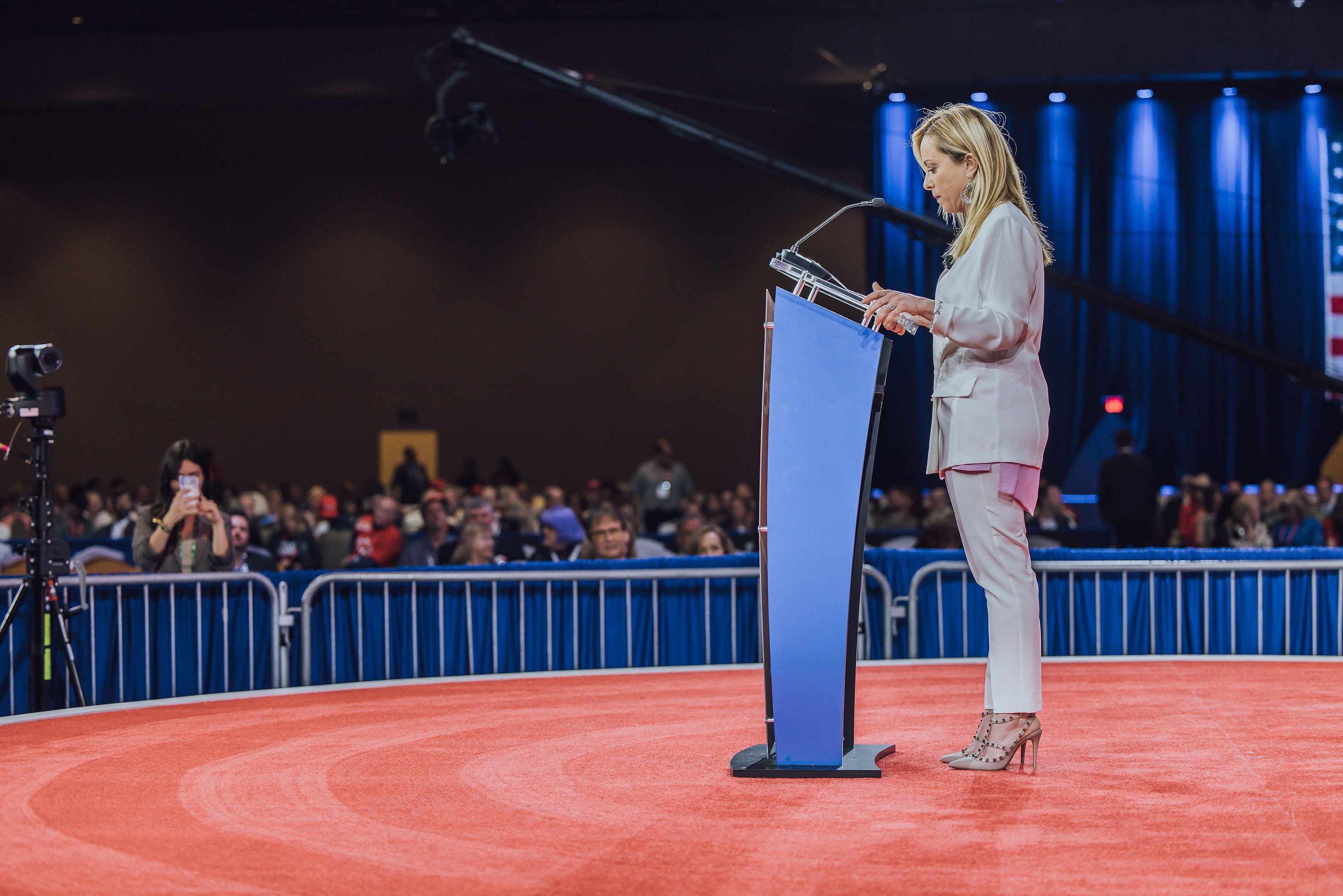

Besonders deutliche Gestalt nimmt moderner Faschismus in neofaschistischen Organisationen wie der Identitären Bewegung im deutschsprachigen Raum oder den Proud Boys in den USA an. Ein Beispiel für eine faschistische Partei kommt wiederum aus Italien: Seit 2022 regiert dort die als postfaschistisch eingestufte “Fratelli D’Italia” unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Laut Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl verschleiert der Begriff “postfaschistisch” aber, dass es sich um eine faschistische Partei handle. Ihr zufolge steht die Fratelli “klar in einer faschistischen Tradition, mit der nicht gebrochen wird”.

Auch in Viktor Orbans Ungarn werden Pressefreiheit, unabhängige Justiz und Minderheiten eingeschränkt, was eine Nähe zum Faschismus herstellt. Das stark autoritäre Russland unter Wladimir Putin oder Recep Erdogans Türkei, wo politische Gegner und Minderheiten verfolgt und getötet werden, erinnern ebenfalls an den Faschismus.

Ist Donald Trump ein Faschist?

Auch die zweite Regierung unter US-Präsident Donald Trump wird zunehmend als faschistisch angesehen. Tatsächlich sieht es aktuell danach aus, dass Donald Trump nicht nur an “Day One” Diktator sein möchte. Trumps Regierung ist täglich mit dem radikalen Abbau der US-amerikanischen Demokratie beschäftigt. Tausende Bundesangestellte ersetzt Trump durch loyale Parteigänger:innen, fährt Diversitätsprogramme zurück und legt eine extrem fremdenfeindliche Einwanderungspolitik an den Tag.

Auch um Presse- und Wissenschaftsfreiheit sorgt sich die amerikanische Gesellschaft. So veröffentlichte die New York Times kürzlich ein Youtube-Interview, in dem drei renommierte Professor:innen angeben, aus Sorge vor Trumps Faschismus nach Kanada zu ziehen- darunter auch Jason Stanley. Auch Journalist:innen sehen ihre Arbeit bedroht. Der Alltag besteht für Trumps Gegner:innen aus Angst vor staatlichem Zugriff. “Trump baut einen Terrorstaat auf”, so Natascha Strobl.

Jason Stanley erklärt in einem weiteren Interview mit MOMENT.at, dass nicht nur Trumps Regierung selbst, sondern auch die republikanische Partei faschistoide Züge in sich trägt. Es gebe eine Vielzahl an rechtsnationalen Christ:innen, Rassist:innen, Antifeminist:innen und Antisemit:innen. Die werden wiederum von Superreichen unterstützt, die Rassismus und christlichen Nationalismus für ihre eigenen Ziele nutzen. Treue zu Partei und Anführer sind das Wichtigste im System der Republikaner:innen. Das sei bereits im Nationalsozialismus so gewesen. “Wie das endete, wissen wir alle.” - so Stanley.

Schleichender Prozess: Warum ist Faschismus heutzutage so gefährlich?

Faschismus ist heute zum Kampfbegriff für sämtliche politische Lager geworden, um Gegner:innen zu kritisieren. So benutzen Rechte den Begriff auch, um “woke” Identitätspolitik von links zu diskreditieren. Alice Weidel von der rechtsextremen AfD bezeichnete zuletzt Hitler als Kommunisten. Damit wollen Rechte bewusst den Begriff Faschismus und dessen Bedeutung verschleiern und es umso schwerer machen, ihn zu identifizieren.

Faschismus ist heute besonders gefährlich, weil er sich nicht so nennt und auch nicht offen und plötzlich auftaucht, sondern subtil und langsam demokratische Werte und Institutionen aushöhlt. Oft versteckt er sich hinter populistischen Parolen, scheinbar harmloser nationalistischer Rhetorik oder vorgeblicher Verteidigung traditioneller Werte. Diese schleichende Entwicklung erschwert es offenen Gesellschaften, rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Zudem nutzen moderne faschistische Bewegungen soziale Medien und digitale Technologien, um Propaganda effektiv zu verbreiten und Ängste und Hass zu schüren - wie einst schon Mussolini und Hitler in der Nachkriegszeit. Dadurch besteht die reale Gefahr, dass demokratische Gesellschaften langsam und schrittweise in autoritäre Staaten abgleiten.

Viele von uns haben vielleicht ein gewisses Bild vom Faschismus im Kopf, wie wir glauben ihn bestimmt zu erkennen. Aber wer etwa an einen charismatischen Führer in Schwarz-Weiß-Bildern an der Spitze denkt, dem ein fanatisches Volk bei Paraden zujubelt, mit dem Militär auf den Straßen und einer Geheimpolizei zur Unterdrückung politischer Gegner:innen im Hintergrund, verkennt etwas: Eine faschistische Gesellschaft muss heute nicht genau wie in den 1930ern aussehen und der Weg in den Faschismus beginnt jedenfalls nicht mit diesem Zustand.

Wie können wir Faschismus verhindern?

Gegen Faschismus vorzugehen, beginnt vor allem mit Wachsamkeit und Bildung. Wir müssen gesellschaftliche Entwicklungen kritisch beobachten und rechtzeitig reagieren, wenn demokratische Normen gefährdet werden. Wir müssen lernen, faschistische Tendenzen frühzeitig zu erkennen – etwa an aggressiv nationalistischer Rhetorik, Ausgrenzung bestimmter Bevölkerungsgruppen oder an gezielten Angriffen auf unabhängige Medien und Justiz. Bildungseinrichtungen, Medien und zivilgesellschaftliche Organisationen spielen dabei eine Schlüsselrolle, indem sie über historische Beispiele und aktuelle Warnzeichen informieren.

Ebenso wichtig ist aktives Engagement für demokratische Werte und Solidarität mit Gruppen, die Zielscheiben faschistischer Bewegungen werden. Demokratie lebt vom mutigen Widerspruch und von klarer Haltung gegen Hass und Ausgrenzung. Menschen sollten daher nicht schweigen, wenn Minderheiten diskriminiert oder demokratische Prinzipien verletzt werden. Zudem braucht es politischen Druck, um faschistische Entwicklungen aufzuhalten. Die aktive Beteiligung an demokratischen Prozessen – sei es durch Wahlen, Protest oder zivile Courage – ist deshalb unverzichtbar, um Faschismus wirksam entgegenzutreten. Um es mit Jason Stanley zu sagen: “Lasst euch nicht von Politiker:innen verängstigen, die wollen, dass ihr verängstigt seid.”