KTM-Pleite einfach erklärt: Was sind die wahren Gründe?

Bis vor kurzem noch galt KTM als einer von Österreichs Vorzeige-Industrie-Betrieben. Die Medien jubelten und jubelten und jubelten und jubelten und jubelten. KTM-Sanierer, CEO und Eigentümer Stefan Pierer ist einer der prominentesten Top-Manager des Landes, der auch vor klaren politischen Stellungnahmen nicht zurückgeschreckt ist. Noch im Jänner dieses Jahres las er der Politik in einer viel zitierten “Wutrede” die Leviten, forderte Lohnnebenkostensenkung und längere Arbeitszeiten.

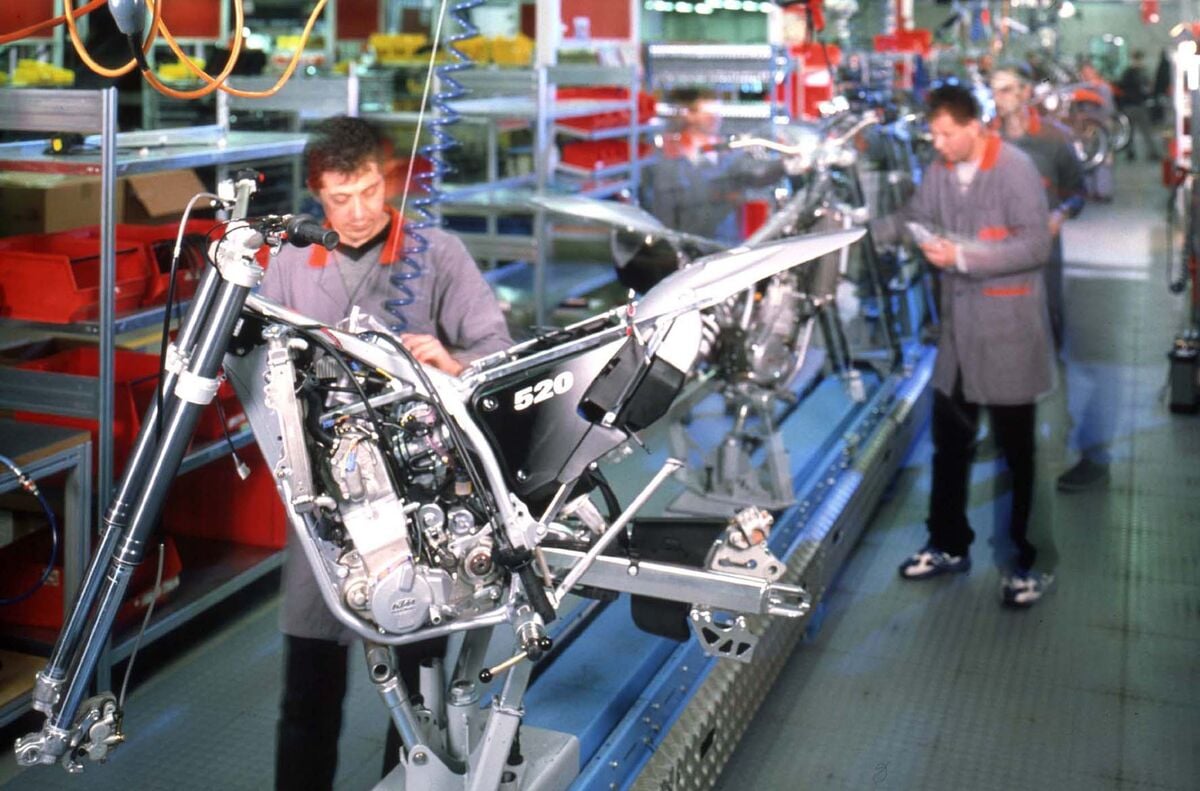

Hat KTM einfach nur falsch produziert?

Umso überraschender kam dann zumindest für die mediale Öffentlichkeit die Ankündigung von existenziellen Zahlungsschwierigkeiten, die schließlich in die Insolvenz gemündet haben. Als Hauptursache für die Pleite wird eine fatale Fehleinschätzung genannt: in der Hoffnung auf baldige Markterholung wurden munter Tausende Motorräder auf Halde produziert. Das kostete Geld und bindet Kapital.

Ohne die erhoffte Erholung der Nachfrage blieb so am Ende nur der Gang vors Insolvenzgericht. Über 3.600 Beschäftigte sind betroffen und müssen um ihre Jobs zittern, sind für ihren Lebensunterhalt angewiesen auf Zahlungen aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds.

Doch das vorläufige Ende der KTM-Erfolgsgeschichte wirft noch eine Reihe von Fragen auf, die sich nicht so einfach mit Verweis auf falsch eingeschätzte Nachfrage beantworten lassen. Schauen wir uns deshalb einmal die drei wichtigsten Fragenkomplexe genauer an.

Was ist mit den hohen Gewinnen in den „fetten Jahren“ vor der Pleite passiert? Warum gab es nicht genügend Reserven und Puffer?

Pierer und seine Co-Vorstände haben dem Motorrad-Hersteller über Jahre viel Geld entzogen, das er jetzt sehr gut gebrauchen könnte. Die “Pierer Mobility” – sprich KTM – hat noch im Frühjahr Dividenden ausgeschüttet. 17 Millionen in der ersten Jahreshälfte, obwohl die Verkaufszahlen von Motorrädern und Co. damals bereits um ein Viertel eingebrochen sind. Im Jahr davor wurden sogar noch 68 Millionen an Dividenden ausgeschüttet.

Als die Gewinne noch sprudelten, gingen gleichzeitig die Reserven des Konzerns dramatisch schnell zurück. Der wichtigste Puffer von Unternehmen für schlechtere Zeiten ist ihr Eigenkapital – quasi das Reinvermögen eines Unternehmens. Vor Corona verfügte Pierer Mobility über mehr als 30 Prozent Eigenkapitalanteil – für ein Industrieunternehmen ist das ein normaler, guter Wert. Seither ging es Schritt für Schritt bergab, mit immer mehr Tempo. Von 35,8 Prozent Ende 2022 auf nur mehr 22,1 Prozent Ende Juni 2024.

Und welche Rolle spielen hierbei die diversen Pierer-Gesellschaften?

Aber wo ist das Geld hinverschwunden? Ein Teil ging an den indischen Miteigentümer von KTM. Der größte Teil der Gewinne ging über mehrere Mitgesellschaften an die Pierer Industrie AG, den Haupteigentümer von KTM. Auch dahinter steckt Stefan Pierer. Insgesamt hat er in den letzten 10 Jahren rund 127 Millionen Euro in sein Privatvermögen überführt.

Raus aus KTM, hinein in die Pierer Konzerngesellschaft, wo Pierer Immobilien, die Bürgeralm in der Steiermark, und andere Beteiligungen finanziert. Das Ganze ging aber auf Kosten jener Eigenkapitalreserven und Risikopuffer, die KTM jetzt gebraucht hätte, um die Krise zu überstehen.

Ist die KTM ein Opfer der hohen Lohnnebenkosten? Hätten die von Stefan Pierer immer wieder lautstark geforderten Senkungen von Lohnnebenkosten die Pleite abwenden können?

Die Schulden der KTM betragen rund 2.800 Millionen Euro. Hätte man die Lohnnebenkosten um einen Prozentpunkt gesenkt, dann hätte das Pierer trotzdem nur 2 Millionen Euro mehr im Jahr gebracht. Das macht das Kraut nicht fett.

Wenn er damit seine Schulden abbezahlen will, braucht er dafür 1400 Jahre. Mit anderen Worten: weniger Lohnnebenkosten hätten KTM nicht gerettet.

Hinzu kommt, dass KTM bereits stark von der zweimaligen Senkung der Steuern auf Unternehmensgewinne profitiert im Jahr 2022 und 2023 hat. Das Problem ist: wenn Gewinne ausgeschüttet werden und das Eigenkapital verringert wird, dann helfen auch noch niedrigere Steuern auf Gewinne nichts.

Was kostet uns als Gesellschaft die KTM-Pleite? Wer bezahlt für die Gehalts- und Lohnfortzahlungen?

Die größten Verlierer sind die Arbeiter:innen und Angestellten. Sie verlieren ihren Job. 500 Kündigungen gab es schon. Viel Geld verlieren auch viele kleine Firmen, die an KTM liefern. Hier wird es in den nächsten Monaten noch zu Folgepleiten kommen. Außerdem verlieren Banken, die Kredite vergeben haben. Und Aktionäre, die an Pierer geglaubt haben.

Dazu kommt: KTM kann Löhne und Gehälter im November nicht bezahlen. Es geht alleine bei der KTM AG um Kosten in Höhe 20 Millionen Euro. Zum Glück springt dafür der Insolvenz-Entgelt-Fonds ein, um die Rechnung zu bezahlen – und ermöglicht damit, dass die Beschäftigten zumindest dieses Jahr noch Geld für Ihre Weihnachtsgeschenke haben.

Geht ein Unternehmen pleite, bekommen die Mitarbeiter trotzdem ihr Gehalt voll ausbezahlt. Auf Punkt und Beistrich. Bestücken müssen den Fonds alle Unternehmen. Denn man weiß vorab ja nicht, welches Unternehmen Pleite gehen könnte. Diese Beiträge zum Insolvenz-Entgelt-Fonds zählen zu den vielgescholtenen Lohnnebenkosten. Die müssen Unternehmen jeden Monat für ihre Mitarbeiter:innen abführen.

Wieviel hat KTM in guten Jahren selbst zum Insolvenz-Entgelt-Fonds beigetragen?

Ausgerechnet KTM-Chef Pierer hat immer wieder Stimmung gegen seiner Meinung nach zu hohe „Lohnnebenkosten“ gemacht. Doch mit genau denen zahlen wir den Fonds – also das Sicherheitsnetz für die Mitarbeiter. Die KTM AG hat in den Fonds in den letzten 10 Jahren nur knapp 2,6 Millionen eingezahlt. Mehr als das Siebenfache holen wir jetzt für die November Löhne und Gehälter für die Mitarbeiter:innen bei KTM wieder raus.